連携特別展

吉田遺跡調査団

~伝えられた成果と課題~

本学吉田キャンパス統合移転時の調査

吉田遺跡は、山口盆地を流れる椹野(ふしの)川の左岸に位置する遺跡で、約72万㎡におよぶ山口大学吉田キャンパスの範囲にほぼ一致する遺跡です。

昭和41(1966)年に山口大学の吉田地区への統合移転工事中に多量の遺物が発見されました。昭和20年代後半から30年代にかけて山口県内諸遺跡の発掘調査を手がけていた本学教育学部の歴史地理学者、小野忠凞(おのただひろ)氏が指導学生(主体は公認サークル考古学部所属)たちと地表探査や発掘調査を行ったところ、弥生・古墳時代を主とする遺跡がキャンパスの地下に点在することが確認されました。小野氏らは精力的に調査を続けますが、一教官と学生では広域に及ぶ開発の波に太刀打ちできません。遺跡の大破壊を目前とし、翌昭和42(1967)年7月にようやく本学はその重い腰を上げます。学長を団長とする山口大学吉田遺跡調査団を組織し、本格的な発掘調査が実施されることになったのです。

調査は、統合移転が完了する昭和48(1973)年まで行われ、その結果、キャンパスのほぼ全域から遺構や遺物が発見され、吉田遺跡が縄文時代から江戸時代にまで集落を営み続ける複合遺跡(複数の時代にまたがる遺跡)であることが判明しました。

小野氏と吉田遺跡調査団による調査は、第Ⅰ地区から第Ⅴ地区の5地区に分けて行われ、正式な報告書の刊行に先立って『山口大学構内吉田遺跡発掘調査概報』が昭和51(1976)年に刊行されています。しかし、諸般の事情により正式報告書の刊行は実現せず、出土遺物や記録類はほぼ未整理のまま長らく当館に収蔵され続けることになりました。

その後、長く期間を空けた平成4(1992)年から、当館による調査成果についての再整理が行われ、調査成果を順次公開しています。

展示では、地区ごとにその調査成果を紹介しますが、解説パネルには調査順に番号を振っています。小野氏と学生達の足取りをたどってご覧いただくことも可能です。

主 催:山口大学埋蔵文化財資料館

会 場:埋蔵文化財資料館展示室

会 期:令和7年12月8日(月)~令和8年2月6日(金)

開館時間:9時~17時

休 館 日:土・日・祝日

12月26日(金)~1月5日(月)

入 館 料:学内・学外者問わず無料

クリックでチラシ裏面

本学吉田キャンパス第Ⅰ~Ⅴ地区の調査を地区別に確認できますが

本学吉田キャンパス第Ⅰ~Ⅴ地区の調査を地区別に確認できますが

解説パネルにふられた番号順にみると、調査が行われた順に観覧することも可能です

出土資料とそもに当時の調査風景も多数紹介しています!

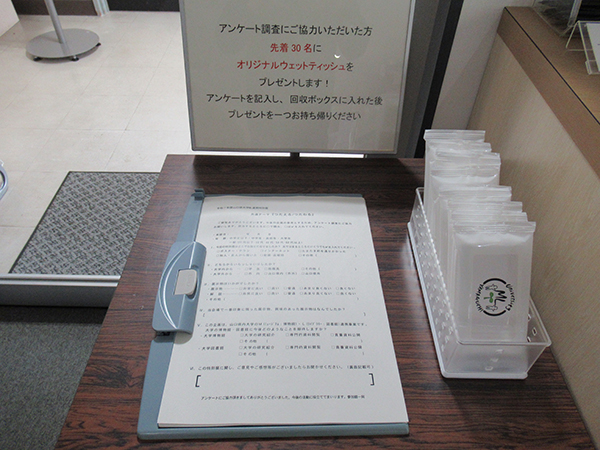

アンケート調査にご協力いただいた先着30名様に

山口県大学ML連携特別展オリジナルウェットテッシュをプレゼント!