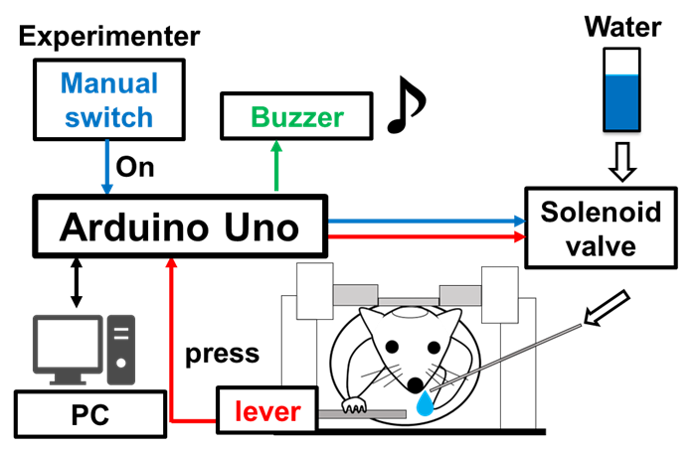

私はこれまで、「運動学習によって脳がどう変わるのか?」を理解するために、ローターロッドテストという行動課題を用いた研究を行ってきました。この課題では、回転する棒の上にマウスやラットを乗せ、運動バランスと習熟の程度を測定します。動物が徐々に回転に適応していく過程を通じて、運動学習が進むと脳内のシナプス機能がどのように変化するかを調べました。

運動学習後の一次運動野では、AMPA受容体を介した興奮性シナプス伝達が増強し、 一方で GABA受容体を介する抑制性シナプス伝達にも可塑的変化が起きていることが分かりました(Kida et al.,

2016, Kida et al., 2023)。また関連する神経回路のスパインも再編成されることが分かりました。これらの結果は、運動学習が単に“反応が早くなる”だけでなく、シナプスの性質そのものを再編成していることを示しています。

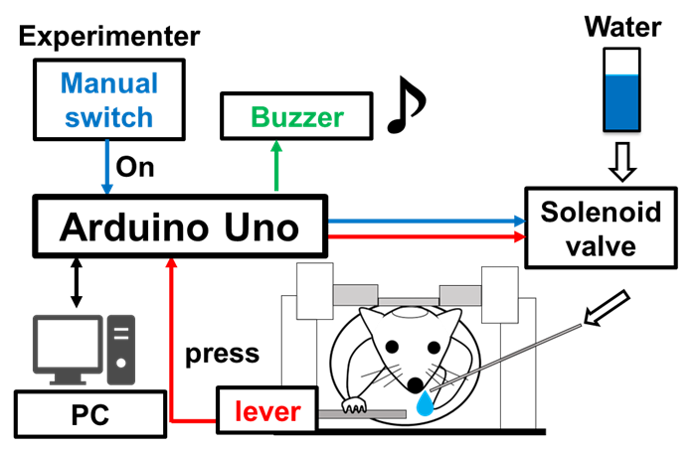

ただし、全身運動であるローターロッドテストでは、「どのタイミングで動いたか」「どのくらいの力で反応したか」 といった“運動の細部”を定量的に測ることは難しいという課題がありました。そこで現在は、新たにレバー操作課題を用いた系を構築し、動作の正確さ(Timing)や力の強弱(Force)そして行動を起こす前の静止状態に注目し、より精密な運動制御の脳内メカニズムに迫ろうとしています。ローターロッドで得られた「学習に伴う神経可塑性の理解」を土台に、今後はレバー課題を通して、「動作を決める前の準備状態」や「出力の微調整」に関わる神経活動と分子シグナルの変化を捉えていきます。

私は、この「動き出しのきっかけ」を脳がどう生み出しているのかを探るために、頭部固定したラットにシンプルなレバー課題を学習してもらう実験を行っています。

この課題は、私たちがArduinoというマイコンと、ちょっとしたプログラミングを使って自作した装置で実行されています。このタスクではラットに様々なルールを課して(例えば「特定の音でレバーを押して報酬を得る」など)、学ばせることができます。このような行動の学習と脳の働きを自然に引き出す仕組みを、自分たちの手で作っていくことも、私の研究の大切な一部です。

①力加減を読む脳の仕組みを探る研究

私たちは日常生活の中で、「ちょうどよく押す」ことを無意識に行っています。たとえば、グラスを持ち上げるとき、スマホの画面を操作するとき、赤ちゃんをあやすとき──そこには“ちょうどよい力加減”が求められます。では、人や動物の脳は、どのようにして「適切な力」を選び、出力しているのでしょうか?

その仕組みを探るため、私たちはラットに「力の加減」を学ばせる課題を開発しています。

この研究では、頭部固定されたラットに対し、「レバーを一定の力で押すとご褒美(報酬)が出る」という課題を学習してもらいます。あまりにも弱い押し方や、逆に強すぎる押し方では報酬が得られず、「ちょうどよい強さ」で押すことが求められます。この「ちょうどよさ」は実はとても繊細で、ラットは自分の身体感覚と運動の結果をすり合わせながら、力を調整していきます。この「力の加減」は、ただの運動能力ではなく、感覚のフィードバックや脳の“予測と補正”の働きが密接に関わっています。うまくいった経験を脳がどう記憶し、次に活かすのか?強すぎた/弱すぎた」をどう判断し、調整しているのか?こうした疑問に答えることで、脳が運動の「質」をどう制御しているかが見えてきます。

②「動きたい気持ち」を科学する研究

「動こう」と思ってから、実際に身体が動くまでには、ほんのわずかな「待ち」がありますが、私たちは普段そのことを意識しません。でも、スポーツのスタートダッシュ、楽器の演奏、危険を避ける瞬間…そうした“反応のタイミング”が命を分ける場面では、この「動き始めるまでの脳の準備」がとても重要になります。

私は、この「動き出しのきっかけ」を脳がどう生み出しているのかを探るために、頭部固定したラットにシンプルなレバー課題を学習してもらう実験を行う予定です。

これらの研究の臨床的意義

私たちが歩いたり、何かをつかんだりするとき、そこには脳による「動きの準備」や「力の調整」が欠かせません。けれど、以下のような病気ではその働きがうまくいかなくなってしまいます。パーキンソン病では、動作の開始や停止がうまくできず、ぎこちない動きになります。脳卒中の後遺症では、「力の入れすぎ」や「タイミングのズレ」が起きます。うつ病や統合失調症などでは、動こうとする意欲そのものが低下することもあります。このような病気では、「脳がいつ、どのように動く準備をしているのか」がわからなくなることで、“うまく動けない”という状態が起きていると考えられます。ローターロッドでの全身の学習と、レバー課題での微細な調整。

この2つをつなぐことで、脳がどのように「動き方を学び、微調整し、思った通りに動く」かを多角的に理解できるようになります。

「ちょうどよく動く」って、実はとても高度な脳の働きです。訓練の末、脳が「つながり方」を書き換えていくプロセスであることを示しています。

その仕組みを理解することは、人の健康や生活の質を支える大きな一歩になると、信じています。これらの研究は、将来のリハビリテーションや、病気の早期診断、あるいは脳が動こうとしている瞬間をサポートする技術につながる可能性を秘めています。

ラットを用いた運動学習成績の変化(左上)。この実験では2日程度のトレーニングで上達します。2光子顕微鏡による神経細胞の棘構造(スパイン)の経時的観察(右上)。運動トレーニングによってスパインの新生・消失が起こります。急性脳スライス標本を用いた電気生理実験(下)。運動トレーニングによって興奮性の入力や抑制性の入力も変化します。これらの神経活動の変容が運動学習の神経基盤と考えられます。

自作のレバータスク装置。レバーを押せば報酬(水)が出ます。