臨床研究

1) 遺伝子・生化学グループ

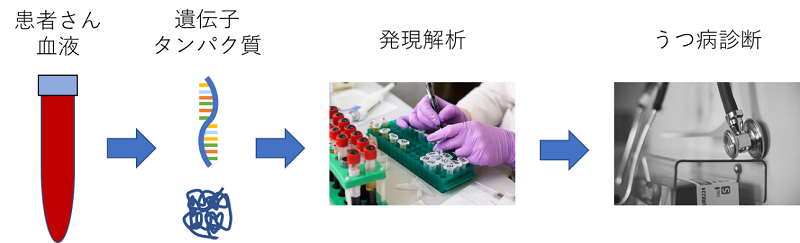

うつ病は原因がまだ十分に解明されておらず、診断できる検査方法もほとんどありません。 臨床症状だけで診断される現在のうつ病は、「うつ症候群」の域を脱しておらず、うつ病を細分類するための客観的な検査方法が必要だと考えています。 私たちは、うつ病の診断に有用な遺伝子・生化学的なバイオマーカーを同定し、精神科医の豊かな経験による「うつ病診断」を誰にでもわかるような形に表現できることを目指しています。 具体的には、うつ状態の患者さんの血液を採取し、うつ病の診断、うつ状態を呈する他の疾患との鑑別診断、治療反応性予測、などのマーカーとなる遺伝子やタンパク質などの解析を行っています。

*写真はPixabayより

2) 遺伝子・生化学グループ

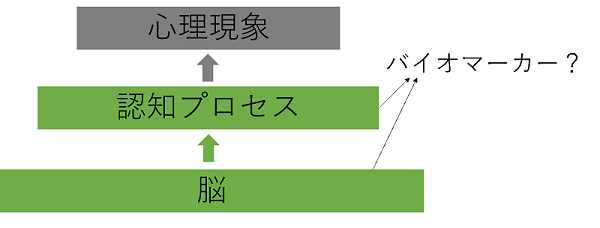

認知機能・脳画像研究では、個々の患者さんに対する最適な治療法の確立を目指し、精神疾患の診断、病態解明、治療反応性、予後予測などに関するトランスレーショナルリサーチに力を入れています。 具体的な研究手法としては、意思決定や情動認知などの認知心理学的な実験課題を行いながら、機能的核磁気共鳴画像(fMRI)や光トポグラフィー(NIRS)などの神経画像技術を用いて脳内をスキャンし、 認知心理学と神経画像に基づいた指標によって客観的に脳機能を評価します。これにより、実臨床で応用できる精神疾患のバイオマーカーの開発を行っています。

研究のパラダイム:認知プロセスは、客観的に観察できる心理現象の心理的要因(無意識的なものも含みます)であり、認知プロセスに基づいたアルゴリズムが実行されると、 人の心理行動、気分などの目に見える心理現象が起きます。認知プロセスの物理的基盤は脳にありますので、 認知心理学的な実験課題を用いて精神疾患の病態と考えるもしくは直接関連する認知プロセスを捉えることで、バイオマーカーとして活用できます。

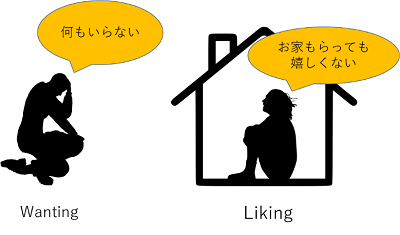

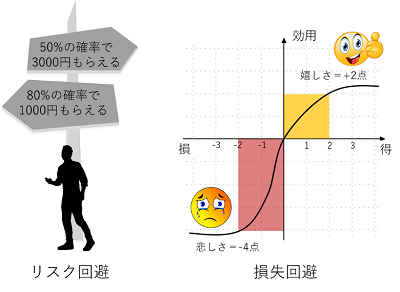

うつ病と関連する認知プロセスの例:Wanting、Liking、リスク回避、損失回避

3) 疫学・治療グループ

疫学研究とは、臨床研究の一分野で、特定の集団の情報を集め、健康や病気に関連する要因と転帰の関連や、介入の有効性を分析し、病気の治療や予防に役立てる研究のことです。 当グループでは、現在、①大学生やがん患者のメンタル不調に関連した因子の解明、②入院中の摂食障害患者の退院後の増悪因子の解明および入院中の介入の有効性についての検討、 ③アルコール治療専門病院の高嶺病院との共同研究として、アルコール使用障害の入院患者の退院後の再飲酒のリスク因子の検討を行っています。疫学研究はたくさんのデータを扱う大変さがありますが、 自分が臨床現場で実際、感じた疑問への答えを探す過程は、まるで広い海の中から宝物を拾いあげるかのような、ワクワク感があります。そうして出た答えが患者さんの役にたつことを信じて、 臨床現場で足りないエビデンスを積み上げていこうではありませんか!