|

各実験の解説

|

1 気化熱による冷却作用(1) ──── 燃えないハンカチ

ハンカチから炎が出てもハンカチは燃えない、という実験をしてみよう。エタノ-ルに水を加えたものにハンカチを浸して火をつけてみよう。(この実験を見て、畳にウイスキーをまいて火をつけてみた学生がいたらしい。畳は焦げなかったそうだが、安全への配慮が足りない。)

【実験】

ハンカチが燃えない理由は、液体燃料の燃え方を考えれば分かる。液体は液体のままで燃えることができない。低沸点液体燃料は蒸発して気体になってから燃える。この燃え方を蒸発燃焼という。蒸発するときには、周囲から気化熱(蒸発熱)を奪って周囲を冷やす。つまり、燃料液体の温度は、燃焼熱による加熱作用によって上がり、気化熱による冷却作用によって下げられる。その際、燃焼が激しくて加熱作用が強い場合でも、同時に液体の蒸発量も増えて冷却作用も強まるから、液体の温度は沸点以上にはならない。このような理由によりハンカチは燃えない。

可燃性の木綿や紙などを芯とした燃焼、例えばロ-ソクやアルコールランプや現代的なたいまつ(布と灯油を使う)の燃え方では、芯は僅かずつしか燃えない。この燃え方を芯燃焼という。このような芯燃焼が可能なのも、この気化熱による冷却作用のため、芯の温度が燃料の沸点以上にはならないためである。

この実験で液体燃料に水を加えたのは、燃料の燃え終わりが不均等なためである。もし、燃料だけだと、ハンカチの一部で燃料が早く燃え尽きた場合に、その部分から燃え始める。液体燃料がなくなった部分は、気化熱で冷やされないから、まだ燃えている部分の燃焼熱で、温度が上昇するからだ。水は燃え終わりの不均等さによって起こる部分的な温度上昇を防いでいる。もし、全部で同時に燃料が燃えつきるのだったら、水がなくてもハンカチは燃えないはずだ。

|

2 気化熱による冷却作用(2) ───── 指ロ-ソク

前の実験で、低沸点の液体燃料にひたしたハンカチに火をつけた場合には、液体燃料だけが燃えてハンカチは燃えないことが分かった。これは、液体燃料の気化熱で冷やされるため、ハンカチの温度は液体の沸点以上には上がらないためである。それと同じ理由で、沸点の低い液体燃料を指につけ、それに火を付けてもそれほど熱くない。この実験で使うペンタンの沸点は、36℃だから、体温よりも低い。(指は上に向ける必要がある。そうすると、指の上部が下部より先に乾くから、燃え終わりには、少しは熱い。そのときは手を振って火を消す。) 指に付いた火を口火にして、ろうそくに火をつけることもできる。希望する学生諸君にもやってもらう。

(実験上の注意(化学と教育、47、204、1999): ペンタンを入れたビーカーとろうそくとは別の台に置いて、しずくが垂れても引火しないようにすることが望ましい。引火した場合には、消すことはできないので、周囲の可燃物を除いて放置する。消そうとしてビーカーを倒さなければ、炎はそれほど大きくならないから、物が焦げるようなことはない。)

【実験】

|

3 引火点と引火

───灯油と天ぷら油にマッチで火をつけられるか

| |

沸点(℃) |

引火点(℃) |

発火点(℃) |

| ガソリン |

30ー180 |

約 ー50 |

600ー750 |

| 灯油 |

180ー250 |

約 50 |

600ー750 |

| 大豆油 |

熱分解 |

280 - 450 |

450 |

着火するときの様子は燃料によりどのように違うか調べてみよう。着火法には口火を使うものと口火を使わないものとがある。口火によって火が着く最低の温度を引火点という。引火は気化した燃料に対して起こるのだから、一般的には、液体可燃物の引火点は、沸点が低いものほど低い。口火がなくても火が着く最低の温度を発火点という。着火温度または自然発火温度ということもある。

ここでは、ガソリン、灯油、天ぷら油の引火の様子を見てみよう。ガソリンの引火点は

-50 ℃であり室温以下だから、ガソリンの液面に口火を近づければ引火する。しかし、灯油の引火点は約だから室温より高い。天ぷら油の引火点は約

280℃である。だから、室温では容器に入った灯油や食用油にマッチで火をつけることは50

℃できない。火のついたマッチをこれらの中に差し込むと、火は消える。

【実験A】

次に、灯油と天ぷら油に紙こよりを芯として入れて、それに炎を近づけるとどうなるか調べてみよう。

【実験B】

毛細管現象で芯の先端に昇った油は、量が少ないから、マッチの炎により熱せられて引火点以上の温度になり、着火する。しかし、燃えないハンカチの実験で示したように、芯の部分は、灯油の気化熱や油の分解熱により冷されるので、それほど高温にはならない。だから、芯は燃えない。これを芯燃焼ということは前に述べた。

灯油の場合には、引火点がそれほど高くないので、芯燃焼の炎の加熱作用で、やがて液温が引火点以上になる。そうなれば、炎は灯油の液面からも出はじめる。石油スト-ブでは、灯油は芯のところだけで燃える。それは、灯油の引火点が常温よりも高いためと、燃焼熱がタンクに伝わらないように工夫されているためだ。灯油の代わりにガソリンを使うと、ガソリンの引火点が室温以下だから、タンクの液面からも炎が立ち昇り、すぐストーブ全体が火だるまになる。これは危険だから、灯油と間違わないために、ガソリンは薄い赤に着色してある。

天ぷらをしているときの油の温度は、 170ー180℃であり、引火点以下である。天ぷら材料の水分の蒸発熱で冷やしているから、油の温度はそれほど上がらない。だから、炎が油の上にきても油には着火しない。しかし、いつまでも油を加熱していて、材料の水分がなくなると油の温度はしだいに上がる。油脂は沸点が高いから、蒸発燃焼はできない。油脂の燃え方は、分解燃焼だ。油脂が熱で分解され、発生した気体やコロイドが燃える。

油の温度が300 ℃近くに達すると、油が熱分解され盛んに白煙を出す。目には見えないが可燃性の気体も発生している。この白煙は、可燃性のコロイドだから、小さな口火によってもすぐ温度が上がり引火する。引火が起こり燃焼が持続するためには、可燃性の気体やコロイドが可燃範囲(後出)の濃度で燃料の表面になければならない。引火点とは、可燃性の気体とコロイドの濃度が可燃範囲に達する温度のことである。油の熱分解生成物は、空気より重いから鍋から流れ出る。それにコンロの火から引火する。

【実験C】

では、天ぷら鍋の油に火がついたらどうするか。鍋をコンロから降ろそうとするのが一番危ない。ひっくり返すか火傷をすることが多い。水を入れても、油や湯がはねるしその油に火がつくから、火傷する。コンロの火を消し、蓋をするのが望ましい(空気の遮断)。大気中に

21%ある酸素が 15%に減れば火は消える。これを窒息消火という。濡れた厚い布で覆ってよい(空気の遮断と冷却)。3百㌘以上のマヨネーズを容器ごと静かに入れてもよい。マヨネ-ズの成分である卵黄のタンパク質が泡状になって空気を遮断するからだ。ただし、この場合もガスの火を止めてないとやがてマヨネ-ズ中のサラダ油が燃えだす。

「天ぷら鍋に火がついたら青菜を入れよ」という諺もある。青菜の水分によって油が冷やされ火が消える。ただし、野菜が濡れていると油がはねてその油に火が付く。とにかく、油がはねない方法で、250

℃近くまで冷やせばよい。大量の冷たい油を加えても火は消える。ここでは、火のついた天ぷら油の容器を水で冷やしてみよう。油の温度が引火点以下に下がると、燃焼は持続できない。油への引火による火災は、台所火災の1位を占める(4千件/年)。初期火災の一番確実な消火法は消火器を使うことだ。

4 酸化鉄から鉄をつくる ───テルミット反応

Fe2O3 + 2 Al ────→2 Fe + Al2O3

酸化鉄(III) (Fe2O3) は鉄の赤錆の主成分だ。鉄鉱石の主成分でもある。鉄を作るには、高温で鉄鉱石をコ-クス(炭素)やコ-クスから生成する一酸化炭素(CO)で還元する。ここでは、還元剤として、アルミニウムを使って酸化鉄(III)

を鉄に還元する。酸化鉄(III)とアルミニウムの粉末を混ぜて、マグネシウムリボンで火をつける。アルミニウムは、激しく発熱しながら、酸化鉄から酸素原子を奪う。できた鉄は高温のために融ける。

【実験】

赤熱していたものが冷えると多孔質の固体になる。その固体は磁石に引きつけられる。この多孔質の鉄は、赤熱してたたくと、すきまをつぶされ不純物も押し出されて、使用可能な鉄になる。

|

5 水の中で燃える火 ───── 酸化剤として働く水

Mg + H2O ───→ MgO + H2 ( MgO + H2O ───→ Mg(OH)2 )

燃焼とは、還元剤(燃料)が酸化剤(通常は分子状の酸素)により急激に酸化される反応だ。その際、熱と光が出るのが普通だ。燃焼が起こり持続するためには、①燃えるもの(燃料、還元剤)と、②空気(酸素)などの酸化剤と、③十分な高温の全てが必要だ。この三つを燃焼の三要素という。火を消すには、①燃える物を取り除く、②酸素を遮断するか希釈する(大気中の酸素濃度は21%

だがこれが15% になれば火は消える)、③冷やして温度を下げる、④炎の中で反応している活性の高い物質を除く、のいずれかが行われればよい。この四つを消火の四要素という。

一般には、火と水とは対立するものの典型とされている。水は最も普通の消火剤だ。それは、水が、①いたるところに豊富にあるためであり、②気化するときに多量の気化熱を奪うので冷却作用が大きいためであり、③気化して生成した水蒸気が空気を一時的に遮断するからであり、④生じた水滴が燃焼の活性種を捕らえその活性を失わせるからだ。当然、火事の消火にも水を用いる。水素原子を含んだ物質が燃えると水ができる。水は、酸化還元反応に対して安定な化合物として、燃焼を停止させるのが普通だ。

金属マグネシウムは、酸素原子を奪う力、つまり還元性が極めて強く、水を分解し水の酸素原子を奪うことさえできる。つまり水が酸化剤として働く。また、燃焼熱が大きいので、水の冷却作用に打ち勝って高温を維持できる。そのため、マグネシウムは水中でも燃え続けることができる。生成した酸化マグネシウムは、水と反応して水酸化マグネシウムになる。これは水に少し溶けるので、水はアルカリ性になり、フェノ-ルフタレンを加えると赤く着色する。

【実験】

|

6 圧力による赤リンの発火 ───── 自然発火(1)

6 P + 5 KClO3 ────→ 3 P2O5 + 5 KCl + (heat)

(固体) (固体) (固体) (固体)

圧力上昇により発火する場合もある。例えば火薬類にはショックにより爆発するものが多い。では、火薬はなぜ圧力上昇により爆発するのか?火薬の内部に微細な気泡が存在する、その気泡の温度が、圧力による断熱圧縮によって上昇する、その温度上昇が爆発を引き起こす、との説が有力だ。しかし、はっきりとは分かっていない。

この実験では、赤リンと塩素酸カリウムの混合物に圧力をかけて発火させる。マッチの箱には赤リンと摩擦を大きくするためのガラスの粉が付けてある。マッチの軸には塩素酸カリウムが付けてある。だから、これから行う反応は、マッチを擦ったときに起こる反応と同じだ。この反応で生成するのは固体の五酸化リンと塩化カリウムであり、気体は発生しない。しかし、燃焼熱により空気が膨張する。そのため、ハンマーと分銅の平らな面に閉じ込められた空気が破裂音を出す。この反応はごく微量で行う。多量の気体が発生する場合は、破壊力はずっと強く、何万気圧という衝撃波を伴う爆発的な燃焼が起こることもある。それが強

力な火薬の爆発だ。

【実験】

【参考】

燃焼は酸化還元反応だ。火薬には、酸化作用と還元作用とが別の分子で行われる混合火薬と、それが同じ分子の内部で行われる化合火薬とがある。混合火薬の代表は黒色火薬であり、過去に使用された。現在使われている火薬は全て化合火薬だ。

今はたくさんの種類の火薬がある。しかし、百年ほど前までは、火薬には黒色火薬しかなかった。これは、中国で発明され

14 世紀にヨーロッパに伝えられ、500 年以上もの長い間、ただ一つの火薬として使われてきた。それは、硫黄と木炭と硝石(硝酸カリウム)の混合物だ。硫黄と木炭は得やすいが、硝石はどうして手に入れたのか。ヨーロッパでは鉱山から採取した。しかし、中国と日本には硝石鉱山はなかった。そこでは、土の中の硝酸バクテリアがアンモニアから作る硝石が利用された。硝酸バクテリアの生存に適した場所は、大きな建物の床下だ

った。日本では富山県の合掌作りの建物の床下が主要産地だった。床下の土に牛糞を混ぜて3~4年寝かせる。その土から水で硝石を抽出し、再結晶を繰り返して精製した。こうしてできた硝石は金、銀にも匹敵する貴重品だった。

火薬、医薬品の原料として、硝石の需要は高かった。第一次世界大戦中、ドイツは航路を阻まれ、チリからの硝石輸入ができなくなった。そこで、空中の窒素を固定してアンモニアや硝酸をつくる技術が考案された。ドイツ皇帝ウィルヘルム2世は、この技術の成功を見て、英国との開戦を決意したという。

|

7 拡散燃焼 ─── 燃焼状態から物質の構造を推定する

| 物質名 |

ベンゼン |

シクロヘキセン |

シクロヘキサン |

アセトン |

エタノール |

メタノール |

| 分子式 |

C6H6 |

C6H10 |

C6H12 |

C3H6O |

C2H6O |

CH4O |

| 不飽和度 |

4 |

2 |

1 |

1 |

0 |

0 |

| C/H |

1 |

3/5 |

1/2 |

1/2 |

1/3 |

1/4 |

| O/C |

0 |

0 |

0 |

1/3 |

1/2 |

1 |

| 炎 |

明るい |

明るい |

明るい |

明るい |

やや暗い |

殆ど見えない |

| すす |

非常に多い |

多い |

少ない |

ない |

ない |

ない |

燃料の構造とその燃え方との間には、どんな関係があるのだろうか。調べてみよう。この実験は、地味だが学問的だ。ここでは、ベンゼン、シクロヘキセン、シクロヘキサン、アセトン、エタノール、メタノールを燃やしてみる。これらの液体の燃焼状態は、その構造、特に不飽和度と酸化度によって異なる(上表)。不飽和度は、その物質が吸収できる水素分子の数で示される。しかし、大まかには、炭素原子と水素原子の比で近似できる。酸化度は、酸素原子と炭素原子の比で近似できる。実験では、特に炎の明るさと煤(すす)の量に注目して欲しい。

【実験A】 (煤がきたら窓を開ける。)

このような、前もって空気と混ぜられていない可燃性気体の燃え方を拡散燃焼という。拡散燃焼は気体の燃焼形態である。しかし、すべての液体燃料と固体燃料の多くも、蒸発や熱分解によって可燃性の気体やコロイドとなってから、空気と混じりながら炎を出して燃える。だから、拡散燃焼は、最も自然な燃焼形態といえる。たき火の火、ろうそくの火、空気口を閉じたガスコンロの火などが拡散燃焼の例である。

拡散燃焼では、酸素は空気の拡散により供給される。その場合、酸素が不足することが多い。そのときは、燃料分子から炭素の小さな粒(炭素微粒子)ができる。その炭素の粒が、強く熱せられると高温になり、熱発光をする。そのため、炎は黄赤色に明るく輝く。熱発光のスペクトルは、いろいろな波長の光が連続して存在する連続スペクトルである。拡散燃焼の炎の温度は、多くの燃料でそれほど変わらず、1400℃前後だ。そのため、炭素微粒子がありさえすれば、燃料によって炎の色調はあまり変わらない。ただし、メタノ-ルの炎のような例外もある。

炭素成分の多い燃料では、この炭素微粒子が炎の中で燃えきらずに、凝集しながら外に出てくる。これが煤(すす)である。煤は結晶になっていない炭素、つまり非晶質(アモルファス)炭素である。煤が出ない炎でも、明るい炎の内部に冷たいもの、例えば陶磁器などを入れると、煤が付く。この結果からも、明るい炎の内部には炭素微粒子が生成していることが分かる。この煤や一酸化炭素がでる燃焼を不完全燃焼という。この結果からも、明るい炎の内部には炭素微粒子があることが分かる。

【実験B】

この炭素微粒子の生成量と燃料の構造との関係を考えてみよう。炭素原子は水素原子の4倍もの酸素を消費する。(C

+ O2 ──→ CO2, H + 1/4 O2 ──→1/2 H2O ) だから、炭素原子の割合が高いと酸素不足になりやすい。つまりすすが発生しやすい。また、分子内に酸素原子があると、この酸素原子も燃焼に使われるから、必要酸素量が少なくてすむ。そのため、煤が少なかったり炎が暗かったりする。

このように、炎の明るさと煤の量とから、燃料分子の構造をおおまかに推定できる。すなわち、煤が多く炎が明るい燃料では、二重結合の数が多く酸素原子の割合が低い。このように、燃え方を見れば、その燃料の構造の特色をおおまかに推定できる。

拡散燃焼の速さは、燃料気体の供給速度と、空気の拡散による酸素分子の供給速度の2つにより決まる。燃料が液体や固体の場合には、この燃料気体の供給速度は気化速度や分解速度に支配される。気体燃料の燃え方には、拡散燃焼の他に、次の実験で示す予混燃焼がある。

|

8 予混燃焼 ─── 人類が創造した燃焼

─── 冷やすと燃えやすくなる場合と

─── 温めると燃えにくくなる場合

前の実験で、エタノールやメタノールなどの液体燃料は拡散燃焼では穏やかに燃えることが分かった。その拡散燃焼の速度は、燃料が気化して可燃性気体が供給される速さと空気の拡散により酸素が供給される速さの二つにより決まる。では、これらのアルコールを蒸発させて気体としておき、その蒸気をあらかじめ(予め)空気と混ぜておいて点火したらどうなるだろうか。燃焼は拡散燃焼の時よりも速いはずだ。実験してみよう。

【実験A】

このような気体燃料と空気とが予め混ざった状態で燃える燃焼を、予混燃焼という。予混燃焼は自然状態では殆ど存在しない。人間の技術により初めてありふれたものとなった燃焼である。だから、予混燃焼は人類が新たに創造した燃焼とも言える。この燃焼形態では、燃焼効率がよくて煤が出ない。そのため、今や拡散燃焼をしのいで日常的な燃焼となった。例えば、空気口を開け、十分に空気を供給したガスコンロやガスバ-ナ-の燃焼などがその例だ。また、エンジンのシリンダー内の燃焼やガス爆発なども予混燃焼の例である。石油スト-ブの燃焼は、着火時の煙が出ているときは拡散燃焼だが、青い炎になってからは予混燃焼だ。

予混燃焼では、燃料は十分な量の酸素と反応するから、炭素微粒子は発生しない。そのため炭素粒子の熱発光はなく、炎は薄い青色で見えにくい。この青い色は、高温時だけに存在する不安定な物質(C2

とCH)の化学発光による。予混燃焼の炎のスペクトルでは、ある波長幅をもった光が不連続的に存在する。これを帯スペクトルという。この煤や一酸化炭素の出ない燃焼を完全燃焼という。

拡散燃焼の燃焼温度はほぼ一定だが、予混燃焼の燃焼温度は、燃料の構造と空気との混合比とによって大きく異なる。通常は1200℃から

2000 ℃までの間だ。各燃料の燃焼温度が最も高くなるのは、空気量が化学当量の酸素を含む量のときだ。この空気量を理論空気量といい、その空気量では酸素量に過不足がない。空気量が多過ぎると利用されない空気まで暖められるので燃焼温度が下がる。少な過ぎても不完全燃焼が起こり燃料効率が下がる。

気体状態の燃料は、空気との混合比がある範囲内になければ燃焼できない。この燃焼できる気体燃料の割合の範囲を可燃範囲または爆発範囲という(下表)。

| 試薬 |

可燃範囲(体積%) |

可燃下限温度(℃)

|

可燃上限温度(℃)

|

爆発予測

--------

5℃ 室温 50℃ |

予測結果の

コメント

|

| ヘキサン |

1.1-7.5 |

-28 |

-4 |

× |

× |

× |

|

| ベンゼン |

1.2-7.8 |

-17 |

15 |

○ |

× |

× |

冷やすと爆発 |

| ヘプタン |

1.1-6.7 |

-5 |

27 |

○ |

× |

× |

冷やすと爆発

|

| アセトン |

2.5-12.8 |

-23

|

6

|

○

|

×

|

×

|

冷やすと爆発 |

| オクタン |

1.0-6.5 |

15 |

50 |

× |

○ |

× |

温めると

燃えない |

| トルエン |

1.2-7.1 |

5 |

38 |

? |

○ |

× |

温めると

燃えない |

| メタノール |

6.0-36 |

7 |

41 |

× |

○ |

× |

温めると

燃えない |

| エタノール |

3.3-19 |

-2 |

41 |

○ |

○ |

× |

温めると

燃えない |

先に行った実験を、アルコールの代わりにヘプタンとオクタンでやってみよう。次にオクタンとアルコールを温めてやってみよう。また、ヘプタンを氷で冷やしてやってみよう。

【実験B】

温度が高いほど燃えやすくなると思いがちだが、温めると燃えなくなったり、冷やすと燃えやすくなる場合もあることが分かる。

(化学と教育 49(5), 290 (2001)

|

9 金属原子による炎の着色

─── 原子発光(炎色反応) ─── 花火の色

拡散燃焼の炎のオレンジ色は、炭素微粒子の熱発光に由来する。予混燃焼の炎の薄い青色は、C2

とCHの化学発光に由来する。このように、通常の燃焼炎の着色には炭素原子が関与している。しかし、燃焼炎を着色させるものは、炭素化合物だけではない。金属原子にも炎を着色させるものがある。この着色を炎色反応という。以前の実験でメタノールの燃焼炎が無色に近いことを示した。このメタノールにアルカリ金属、アルカリ土類金属、銅の塩化物を溶かして点火してみよう。

【実験】

メタノ-ルの無色に近い炎は金属の塩によって着色する。この現象は日常生活においても見られる。みそ汁などの汁物が吹きこぼれたり、魚の塩焼きをしたりするときに、ガスの炎が黄色く着色する。それは食塩の原子発光(炎色反応)による。電車のパンタグラフ(電流を取る部分)から出る火花は緑色がかっている。それも銅の原子発光による。トンネル内の照明などに使われるナトリウムランプの黄色い光も、ナトリウムの原子発光による。花火の着色も原子発光による。

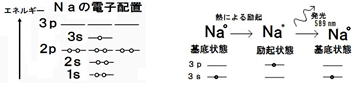

原子発光は、金属原子の最外殻軌道の電子(価電子)が、燃焼熱によってエネルギ-を得て、すぐ上のエネルギ-準位の軌道に移ること、そして、その電子が、元のより安定な軌道に戻るときに、エネルギ-を光として放出することによって起こる。放出される光の波長は一定だから、そのスペクトルは線スペクトルである。例えば、ナトリウムでは、熱エネルギーによって3s軌道から3p軌道に移った最外殻電子が、再び3s軌道にもどる時にエネルギーを光として放出するため、発光する。

金属元素としては、通常は塩を使うので、金属イオンが発光すると思われがちだが、これは誤りである。炎色反応で強い発光を示すのは金属原子である。高温の炎の中でガス状態になった金属原子が、励起状態になり発光する。電子が取れた金属イオンも存在し発光するが、原子よりイオンの方がエネルギーが高く、イオンの量は原子より遥かに少ない。

主要な発光プロセスは、次の4つの過程に分けて考えられる。

(1) 炎の中に、溶液のしずくから金属塩の微粒子ができる。(液の沸騰や撹拌により、しずくが飛ぶ。)

(2) その塩(イオン)から、高温の炎の中での電子移動により、金属原子ができる。

(3) 炎の中で強熱されている金属原子の最外殻電子が、熱エネルギ-を得て、より高いエネルギ-・レベルにある空の軌道に移る。

(4) その高いエネルギ-の軌道に移った電子が再び元の軌道に戻る。そのときに、これらの軌道間のエネルギ-差に相当するエネルギ-が、光として放出される。

【炎色反応の例】 リチウム:赤 ストロンチウム:赤 ナトリウム:黄 カリウム:赤紫 カルシウム:橙赤 銅:青緑 など

|

10 触媒燃焼 ──── 白砂糖は燃えるか燃えないのか

ショ糖、いわゆる砂糖は、加水分解されるとブドウ糖と果糖とになる代表的な二糖類である。精製されたショ糖である白砂糖は燃えるだろうか、それとも燃えないだろうか。角砂糖に口火を当てて調べてみよう。

【実験A】

角砂糖に木の葉を燃やしてできた白い灰をこすりつけて口火を当ててみよう。

【実験B】

次に、ベーキングパウダー、つまりふくらまし粉としても使われている炭酸水素ナトリウムをこすりつけて口火を当ててみよう。炭酸水素ナトリウムは、熱分解により消火性のある二酸化炭素を発生する物質である。(2

NaHCO3 ───→ Na2CO3 + CO2)

【実験C】

次に、炭酸カリウムの水溶液で紙に字を書き乾燥させたものに点火してみよう。

【実験D】

ナトリウム、カリウムの炭酸塩や炭酸水素塩には、燃焼を助ける触媒作用がある。植物にはカリウムイオンが多い。これは、カリウムが植物の肥料の三大要素の一つであることからも推定できる。植物には炭酸カリウムが多く含まれている。だから、水に草木灰を加えた上澄み液、つまり灰汁(あく)はアルカリ性だ。アルカリ(alkali)

の語源はアラビア語の植物の灰(kali) だという。落ち葉の灰を入れ水に、フェノールフタレインを加えると赤くなる。一方、紙や白砂糖の灰では赤くならない。

【実験E】

植物は、精製されてパルプ、白砂糖などになるとこのアルカリ金属塩を失い、燃焼性が低下する。そのため、白砂糖はそれだけでは燃え続けることができないし、紙の灰には触媒作用がない。そのため、白砂糖はそれだけでは燃え続けることができない。ところで、未精製のショ糖である黒砂糖は燃えるだろうか。実験したところ、これは燃えた。理由は自分で考えて欲しい。また、果汁があぶり出しに使えるのも、果汁に含まれているアルカリ金属の炭酸塩が、酸化反応の触媒作用を示すためだ。

触媒に助けられた燃焼を触媒燃焼という。灰の中の炭火の燃焼もその一例だ。この場合、空気の流通の悪いところでも、灰の中の炭酸カリウムの触媒作用のために、火は消えない。線香や練炭が燃えた後には多量の灰が残る。これらは、燃焼性を増すために灰を混ぜてつくられているからである。

木炭、コークス、金属などのような気体を発生しない固体燃料の燃え方を表面燃焼という。表面燃焼は炎の出ない燃焼形態だ。ただし、木炭やコ-クスが燃えるときにも、空気が不足すると、一酸化炭素が発生し炎が出る場合がある。一酸化炭素は、ヘモグロビンとの合力が酸素の2百倍も強く空気中に

0.01%以上あると、酸素欠乏の症状をもつ中毒を起こす。

|

11 砂糖の自然発火 ──── 自然発火(2)

前の実験で、精製されたショ糖は燃焼性が低く、単独で燃え続ける性質、つまり、自燃性をもたないことが分かった。しかし、酸化剤が共存すれば、その燃え方は一変する。酸化剤は酸素を供給することにより燃焼を助ける。ここでは、塩素酸カリウムを酸化剤、砂糖を還元剤とする反応系で、酸化剤の効果を見てみよう。濃硫酸を1滴落として反応を開始させる。炎の色に注目し、その色が現れる理由も考えて欲しい。

【実験】

|

12 酸化剤(KMnO4)と還元剤(グリセリン)の混合 ─── 自然発火(3)

還元剤と強力な酸化剤と混合すれば自然発火することが多い。この実験では、酸化剤として過マンガン酸カリウム

(KMnO4)を、還元剤としてグリセリンを使おう。最初の炎が紫色がかっている理由も考えて欲しい。この実験で用いた過マンガン酸カリウムの量は僅かであった。しかし、いったん発火すれば、空気中の酸素が酸化剤となって、還元剤がある限り、つまり燃料がある限り燃え続ける。従って、大きな炎が立ち昇り火災の原因となりうる。

【実験】

火が出ると分かっていれば、われわれはその対策をしておく。例えば、消火器や水を用意しておく。それに対し、自然発火は、われわれが予想しない場所と時間に起こりうるので、火災や爆発などの災害の原因になりうる。だから、自然発火の恐ろしさは、マッチで火をつけるのとはわけが違う。宮城沖地震のとき、東北大学では化学系の実験室が火元になって火災が発生した。この地震は夜間に発生しているから、その発火は自然発火だったと考えられる。試薬瓶が割れて酸化剤と還元剤が混合したため、自然発火した可能性が高い。

このように、還元剤と酸化剤を混合することは危険である。だから、酸化剤と還元剤は同じ場所に保管することは、法律で禁じられている。地震などで試薬瓶が割れて、酸化剤と還元剤が混合し自然発火する危険性があるからである。

|

13 引火のしやすさと気体の比重

─── プロパンガスはなぜ爆発しやすいか

| 家庭用ガスの組成(体積%) |

| |

水素 |

メタン |

空気 |

エタン |

プロパン |

ブタン |

ペンタン |

| 分子量 |

2 |

16 |

(29) |

30 |

44 |

58 |

72 |

| 都市ガス(天然ガス) |

22 % |

88 % |

|

|

|

|

|

| プロパンガス |

|

|

|

|

80 % |

20 % |

|

| (空気より) 軽い ←─ | ─────→ 重い |

ガス爆発ではプロパンガスの爆発が多い。実験によってプロパンガスの引火のしくみを調べ、ガス爆発を防ぐための心がまえを考えてみよう。一般にプロパンガスと言われているものは、液化石油ガス(LPG)のことであり、プロパンとブタンの混合物だ。これは室温では気体であり空気よりも重い。ブタンの次に炭素数の多い飽和炭化水素であるペンタンは、液体であるが沸点が

36 ℃と低い。だから、綿にしみ込ませるとそこから盛んに蒸発する。そこからガス漏れしていると考えてよい。トタンを曲げて作った樋(とい)状のものを一方を高く、一方を低く固定する。高くした方の端にはペンタンをしみ込ませた綿を置く。この樋の下の方に遠くから口火を近づける。炎の流れからガスの流れが分かる。炎が進む方向の逆が、ガスの流れの方向だ。

【実験】

ペンタンの蒸気は空気より重いから、まるで水のように、なるべく低いところへと樋を流れ下り床の上で広がる。プロパンガスも、空気より

1.5倍重いので、ガスコンロから床へ流れ下り床を這って広がり点火源に到達する。そのため、引火はガス発生源から遠く離れたところでも起こり得る。

一方、都市ガス(ガス管によって送られているもの)は、主成分が水素やメタンであり、空気より軽いから上へ昇る。このためガス漏れ探知器は、都市ガスでは天井近くに、プロパンガスでは床近くに設置されている。この頃のスプレ-の噴霧剤はプロパンと同類の炭化水素なので、ゴキブリを追いかけていて警報を鳴らしてしまう人もいる。

一般に、部屋の下の方は上の方よりも通気性が悪く点火源も多い。そのためガス爆発は都市ガスでよりもプロパンガスでの方が起こりやすい。ガス漏れの場合、冷蔵庫のサーモスタットや蛍光燈などの小さな火花で爆発することが多い。だから、ガス臭いと思ったら電気器具のスイッチにさわってはいけないし、換気扇を回してもいけない。電話機にさってもいけない。電話機には

48 Vの電圧がかかっていて、火花が出るからだ。ドアを開け、ほうきで掃き出すかうちわであおぐのがよい。

都市ガスもプロパンガスも殆ど無臭だが、0.1% 程度のごく僅かなガス漏れでも分かるように、メルカプタン(エチルメルカプタン,

C2H5SHなど)を着臭剤として加えてある。メルカプタンは、臭気が強くイタチのオナラの悪臭成分でもある。

建物の中で火災にあったらどうすればよいか。煙の中を走り抜けようとすると途中で窒息してしまうことが多い。火事のときには、多量の酸素が消費されると同時に二酸化炭素が発生する。酸素が少なく二酸化炭素が多い空気を肺に入れると、すぐ意識を失うので非常に危険だ(脳でのADPからATPの再生には酸素が必要である。)。火事の時に意識を失うことは、多くの場合死につながる。床近くに残っている酸素の多い空気を吸いながら逃げれば助かりやすい。階段を利用して逃げるときには、段の角隅の空気を吸いながら昇り降りすればよい。

|

14 超微粒子状鉄の反応性── 粒子の大きさと燃焼性(1)

── 自然発火(4)

【微粉鉄の合成】 超微粒子とは、粒子の直径、が 0.1 μm 以下の粒子のことだ。超微粒子は大きな塊を乳鉢ですりつぶす方法では作れない。液体と液体との反応で作ることが多い。ここではシュウ酸鉄の熱分解によって超微粒子状の鉄を作ってみよう。ソニー㈱は、日本で最初にテ-プレコ-ダ用磁気テープを製造した時に、この方法で磁性材料を作った。

〔(CO2)2Fe → Fe(超微粒子状)( + CO2 + CO + ・・・) )

【実験A】

【超微粒子の性質】 物質は、重さが同じなら、粒が小さいほど表面積が大きい。表面積が大きいと表面エネルギーが大きい。つまり不安定だ

。そこで、他の粒子と融け合って表面積を減らし、安定化しようとする。そのため融点が下がる。例えば、銀の融点は、塊状では

960℃だが、超微粒子状では100 ℃以下にもできる。

液体と固体の違いは、粒子の動きやすさの違いにある。液体の方が動きやすい。固体の表面にある原子や分子は内部にあるものより束縛が少なく動きやすい。内部の原子は四方八方から引力を受けているのに対し、表面の原子は外側からは引力を受けないからだ。そのため、表面は内部より融けやすい。絶対温度でみた表面の融点は、内部の融点の約1/2

だ。だから、一般に融点と呼ばれているものは、表面の影響が無視できるものの融点だ。当然、粒径が小さいほど融点は低い。だから、セラミックスは、原料の粒が小さいほど低温で焼結できので、結晶の成長が抑えられ、緻密なものにできる

。また、物質は、微粒子にすると、表面にある原子の割合が高まり、反応性が高まる。

【鉄の形状と反応性】 常識的には鉄は燃えないものとされている。鉄のフライパンで料理をするし、火事のときにも鉄釘は焼け残る。しかし、鉄も表面積を大きくすることで反応性が高まるはずだ。勿論、燃焼性も高まるはずだ。このことについて調べてみよう。諸君は中学時代にスチールウール(細線状にした鉄)の燃焼性について学んでいるはずだ。これもここで実験してみよう。

【実験B】

次に先に作った微粉鉄を空気中へ出してみよう。黒い微粉鉄の色が瞬間的に褐色の酸化鉄(III)

(Fe2O3)の色に変わることにも注目して欲しい。

【実験C】

燃えないと思われがちな鉄も、細い線になると単位重さ当たりの表面積(比表面積)が増え、燃えるようになる。微粒子状にされ、さらに比表面積を広げられると自然発火さえする。では、比表面積をひろげるとなぜ反応性が高まるのだろうか。それは表面と内部とでは物質の性質が異なるためだ。表面の原子は、外側方向にも結合を作る能力があるのに、そこでは結合を作れない。その点が、結合が飽和している内部の原子とは異なる。そのため、表面の原子は、他の分子を捕まえやすい。つまり吸着しやすい。そして、その吸着した分子と新たな結合を作りやすい。例えば、酸素分子を吸着し、それと反応して(電子が鉄から酸素に移動して)酸化鉄になりやすい。つまり燃えやすい。

使い捨てカイロは、超微粒子よりも大きな鉄粉が酸化されるときの発熱作用を利用している。菓子の袋などに入っている脱酸素剤も、鉄粉の酸化作用を利用した商品だ。カビや細菌は酸素がないと繁殖できない。菓子類などは、脱酸素剤と一緒に密閉包装をすることにより、月単位の長期保存が可能になった。従来は、包装内の酸素を除くには、高価な真空包装機が必要だった。しかし、脱酸素剤を用いると簡単な包装設備ですむ。使い捨てカイロも脱酸素剤も日本で開発されたヒット商品だ。

|

15 粉塵爆発の可能性の実証 ─ 粒子の大きさと燃焼性(2)

物質は、小さな粒にして比表面積を大きくすると、反応性が高まる。通常は燃えないとされる鉄も、細い線状にすると空気中で燃え、微粒子状にすると自然発火さえした。

かつて、炭鉱では炭塵爆発が頻発した。今は石炭は水を吹き付けながら採掘されるが、以前はそうではなかったから、採掘現場では石炭の粉が舞い上がっていた。そこではトロッコのブレ-キの火花などが点火源となり爆発が起こった。石炭だけでなく、小麦粉なども粉塵爆発を起こす。小麦も、粒のままではゆっくりしか燃えないが、粉にすると燃焼性が高まる。空気が乾燥しているアメリカ中西部の製粉工場では、小麦粉爆発が頻発したことがあった。当時の製粉工程には、小麦粉を高い塔内で落とすプロセスがあった。小麦粉が、そこでの流動により帯電し、火花放電によって爆発した。

燃焼によって強い力が発生するのは、閉じられた空間内での燃焼が起こるときである。エンジンのシリンダーの中での燃焼などがその例だ。密閉空間が破壊されることもある。粉塵爆発の実験も、密閉した容器で行うと強い力が発生して危険だ。ここでは、粉塵もガスと同様に激しく燃えるものだということだけを示す。それにより、密閉空間では爆発に至る可能性があることを理解してもらう。

粉塵として燃焼させるものは、小麦粉、デンプンなど空気中に舞い上がって広がるものなら何でもよい。しかし、粒が大きかったり湿っていたりしていて、広がらずにポタポタ落ちるものは駄目である。この実験では、乾燥器で乾燥させた小麦粉またはデンプンを使う。

【実験】

スライドをダウンロードする際に、「開く」を選択した場合には、スライド上でクリックすると、次の画面が表示される。

|

自己紹介

|