臨床研究

①大動脈瘤に対する低侵襲治療への試み

I ステントグラフト(SG)

大動脈瘤に対する新しい治療法として、アルゼンチンのJuan Parodiにより開発され、 1991年、世界で初めて腹部大動脈瘤に対するステントグラフト(SG)留置術が成功しました。 続いて1994年には米国スタンフォード大学のCraig Millerが胸部大動脈瘤の臨床応用を報告して以来、 欧米を中心に企業製造の多数のSGが臨床試験され、既に市販されたものもあります。 本邦では福島県立医科大学、東京医科大学、横浜市立大学、三重大学、山口大学など限られた大学、病院で、自作SGによる臨床治験を経て、2007年より企業製造のSGが保険診療として認められました。これにより腹部大動脈瘤の3~4割の症例はSGで対応可能となりました。当科での治験以降の経過も良好であり、積極的に導入しています。しかしなお開腹手術が必要な症例もあります。これらに対しては次に述べるMIVSを行うことで、低侵襲化を図っております。

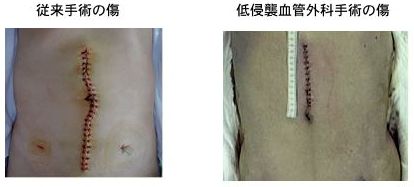

II MIVS(低侵襲血管外科手術)

腹部大動脈瘤に対する開腹手術で、傷の大きさが約10cmとこれまでの約1/3の皮膚切開で、従来と同じ手術を行います。 小さな傷でも、手術に使う器械を工夫された特殊なものにかえたり、腸のよけ方を工夫したりすることで、 従来と同じ手術が同じ安全性で行えるようになりました。

低侵襲血管外科手術を受けられた患者さんとそれ以前に従来の手術を受けられた患者さんとを比較したところ、 手術時間は約1時間長くかかりましたが、食事開始までの期間は1日以上早くなりました。 数字には表せませんが、術後の痛みが軽く、患者さんの回復が早いと感じられます。今後、更に我々がこの方法に慣れれば、 手術時間は短くなると考えられます。従来の手術と同じ時間でできるようにしたいと考えています。

②腹部大動脈瘤手術の合併症低減の試み

-術直後内視鏡による結腸虚血の評価と下腸間膜動脈血行再建の判断の簡略化-

腹部大動脈瘤(AAA)術後の結腸壊死は重篤であり、その発生を防ぐために下腸間膜動脈(IMA)再建が必要とされ、その判断は従来よりIMA断端圧やIMA/体血圧比(I/S比)が用いられてきました。しかし、ステントグラフトも普及し、開腹術でのIMA再建の判断をIMA断端圧やI/S比で行うことには疑問を抱くのが現状であります。

そこでわれわれは、AAAにおけるIMA再建の判断をS状結腸辺縁動脈のドップラー聴取のみで簡略化ができるのではないかと検証しました。以前はIMA再建の適応はI/S比が非破裂 0.4以下、破裂 0.5以下としていましたが、2005年からはS状結腸辺縁動脈のドップラー聴取の有無のみとし、全例に術直後に直腸~S状結腸の内視鏡検査を行っています。従来の適応ではIMA再建が必要とされていた患者さんでも、ドップラー聴取可能であれば、IMA再建は不要と判断し、行いませんでした。内視鏡検査ではIMA結紮した全員に虚血性変化はみられませんでした。しかし、IMAが既に閉塞していた患者さんに内視鏡検査で虚血性変化がみられました(破裂4人、非破裂1人)。その多くは発赤、点状出血、出血性びらん等の軽微所見でありましたが、術前心停止をきたしていた破裂の1人は直腸~S状結腸全体の粘膜が脱落、出血を呈していました。しかし、腹壁仮閉腹にて腹部コンパートメント症候群(abdominal compart ment syndrome : ACS)を回避し、壊死には陥らず、改善しました。

実際にはIMA再建の判断は簡略なドップラー聴取で可能であり、結腸虚血はIMA再建に関わらず発生し、ACSや高度なショック、動脈攣縮等が深く関与していると思われます。したがって、それにはACS回避等の対応が重要となります。それ故に、われわれが行っている術直後の内視鏡による観察が、迅速かつ確実な結腸虚血の評価方法であり、結腸虚血による合併症の重篤化を未然に防止することが可能となり得ます。

③破裂性腹部大動脈瘤の救命率向上の試み

腹部大動脈瘤は待機手術の危険性(手術死亡率)が一般的には3%(当科では1%未満)と安定した治療法ですが、一方、破裂性腹部大動脈瘤では一般的に手術死亡率30~60%と極めて予後不良の疾患となります。したがって、動脈瘤が破裂する前の手術(開腹術、ステントグラフト)が最良です。しかし、動脈瘤の存在に気づかない、知らない状態で、破裂して初めてショック状態で救急搬入される人も少なくないのが現状です。

そのような極めて致死率の高い破裂性腹部大動脈瘤の患者さんを救命すべく、独自の工夫を行っています。

最も多い死亡原因は、大量出血に伴う高度なショック状態からの離脱不能によるものです。来院時からショック状態が続いている患者さんには、如何に早急に大動脈を遮断し、出血を制御するかが重要となります。われわれはそのような患者さんに対しては左開胸や大動脈閉塞バルーンによる一時的な胸部下行大動脈遮断を用いて、迅速な出血制御を行っています。

次に死亡原因になるのがショックから離脱したものの腎不全、腸管壊死等による多臓器不全です。これらは術前のショック状態の影響も受けますが、術後の全身状態の管理の仕方によっても予後が左右されます。われわれが行っている工夫により、従来は救命されなかったような患者さんが、救命され社会復帰しています。この術後の腎不全、腸管壊死等には腹部コンパートメント症候群(abdominal compartment syndrome; ACS)が大きく関与しています。腹部コンパートメント症候群は腹腔内圧の上昇により、腎血流や腸管血流が低下し、臓器不全を来します。破裂性腹部大動脈瘤では後腹膜腔への大量出血による後腹膜の挙上(腹腔内の上げ底状態)と、腸管浮腫による腸管容積の増大により、無理な閉腹は腹腔内圧を上昇させ、ACSを引き起こします。われわれはこのACSを回避するため、過去の積み上げたデータと経験よりACSが予測される患者さんに対しては、腹壁を閉鎖せず、腹腔内圧を上昇させないような独自の仮閉腹方法を行っています。その結果、術後の腸管壊死はなく、術前から腎不全(代償性)の患者さんにおいても術後に血液透析を導入することなく経過しています。

われわれは2001年よりある程度明確な基準を持って、このような工夫を行っており、破裂性腹部大動脈瘤の手術死亡率は、それ以前の5年間(1996~2000年)の28%から、それ以降の7年間(2001~2007年)は11%と飛躍的に向上し、極めて良好な治療成績となっています。

④閉塞性動脈疾患治療の低侵襲化の試み

I 診断

閉塞性動脈硬化症(ASO)の診断には以前、血管造影法が主に用いられていました。治療が低侵襲化するとともに診断法も低侵襲なものへと変わって来ています。造影CTでの3D構築画像が鮮明となり、さらにはDuplex scan(体表からのエコー)で閉塞あるいは狭窄部位を同定する方法も当科では積極的に行い、検査の時点で患者さんに苦痛のないように心掛けています。

II 炭酸(CO2)ガスによる造影

バルーンやステントを用いた血管内治療が普及し、ASOの治療はほぼ低侵襲化に成功しつつあります。しかし、血管内治療には造影剤が不可欠であり、中には最も使用頻度の高いヨード系造影剤に対しアレルギーを有する患者さんや、腎機能の低下している患者さんもいます。このような症例に対しマグネピストや炭酸ガスを注入し、コントラスト材として用いています。これにより、前述のリスクを持つ患者さんも安心して血管内治療を行うことができます。

⑤バイパス術後の開存率向上の試み-DAPP-

現在までに40例の人工血管を用いた大腿-膝窩動脈バイパス術の末梢側吻合部にDAPP(Distal anastomotic patch plasty)を付加し、 とくに膝下膝窩動脈バイパス術で開存率の向上が得られています。 現在、動物実験でDAPPの効果を基礎的に解析し、臨床ではさらに症例数を重ねて長期の有用性を検討しています。

⑥重症虚血肢に対する多面的アプローチの試み

大腿動脈が完全に閉塞しており、それより末梢の血管も充分に開存していない症例にはDistal bypass(足首や足の甲の血管につなぐ)を行っています。しかし足の先から壊死が進んでいるような症例の場合、心臓や脳の血管にも病変を有している患者さんが多く存在します。この場合、全身麻酔のリスクが伴いますが、当科では局所麻酔で血管内治療を積極的に行うことで、血流を確保し、大切断を防ぎQOLの改善に努めています。

また、当科では、上記のような血行再建不能症例には、自己骨髄細胞移植術を行っています。骨髄細胞中には種々な血管新生誘導因子を分泌する細胞及び血管内皮に分化する内皮前駆細胞などが含まれており、 血管新生誘導に最も至適な材料であると考えられます。現在までに10例のASOやバージャー病の重症虚血下肢に自己骨髄細胞を局所移植し、血管新生を促進して、症例によっては症状の改善を得ています。

最近、重症虚血肢に伴う皮膚潰瘍症例に対し、高気圧酸素療法を行い改善が得られた症例もあり、外科的治療を中心とした集学的治療で取り組んでいます。

基礎研究

①大動脈瘤に対する薬物療法の開発

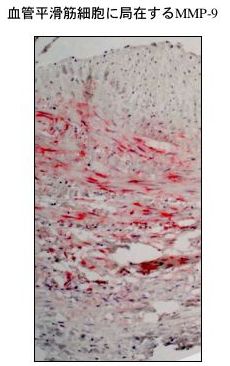

近年、動脈瘤は細胞外基質を破壊するMMP(マトリックスメタロプロテアーゼ)による血管壁のリモデリングが起こり、瘤化させることが報告されてきました。当科では瘤壁にMMPが過剰発現していることを示し、さらにHMG-CoA reductase inhibitor(スタチン、高脂血症治療薬)がMMPを抑制することを培養系で明らかにしました。

さらに腹部大動脈瘤の疾病機序に重要なシグナル伝達分子であるJNKを、JNK阻害剤を投与することにより、マウスの瘤の退縮治癒を引き起こしました。世界初の大動脈瘤薬物治療に成功したのです。本研究は2005年にNature Medicineに掲載されました。腹部大動脈瘤に対する低侵襲治療が望まれる今、臨床での動脈瘤に対する薬物治療が現実味を帯びてきました。

②下肢静脈瘤に対する薬物療法の開発

下肢静脈瘤においても瘤壁でのMMP過剰発現、スタチンによる抑制を明らかにしました。動脈瘤とは違い致死的な疾患ではありませんが、皮膚潰瘍を来すなどの重症例では、QOLを損なうこともあります。現在主流の手術療法に薬物療法を組み合わせる事で、下肢静脈瘤の治癒向上に繋がればと考えております。

③血管再生における虚血組織環境因子が骨髄幹細胞の生存と分化に及ぼす影響

臨床研究⑥で述べた、重症虚血肢への自己骨髄細胞移植術による血管新生療法は、治療対象領域が高度の虚血状態にあったり、糖尿病など血管新生を阻害する因子を効率に有している状態にあります。

当科では、低酸素状態や様々なサイトカインが産生されている状態では、移植した細胞がどのような影響を受けるのか、血管新生効果への影響はいかなるものかを検証し、より確実で効率の良い血管新生療法を確立することに努めています。