山口大学ロボット研究部が九州夏ロボコンに初出場、「デザイン賞」を受賞

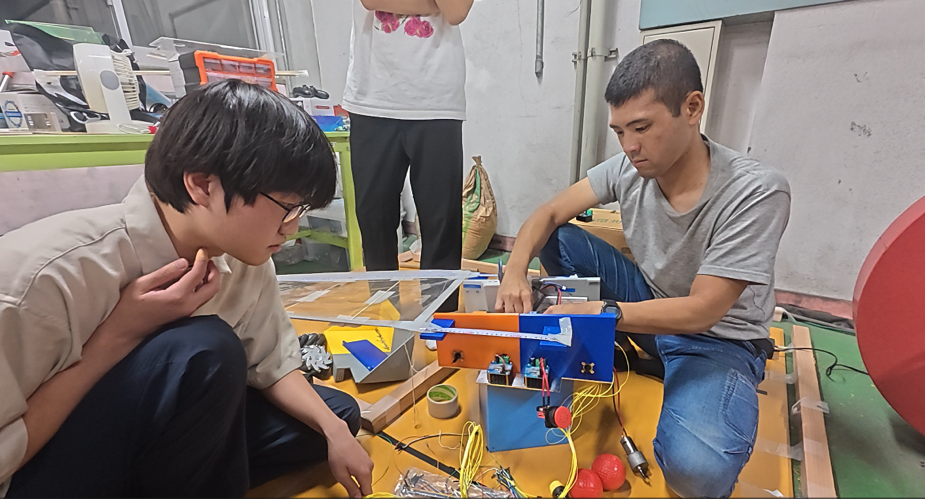

山口大学ロボット研究部は、機械工学科の学生が中心となって2025年5月に発足したばかりの新しいサークルです。発足から、わずか3か月という短期間で2機のロボットを完成させ、初めて挑戦した「九州夏ロボコン」で見事「デザイン賞」を受賞しました。

「九州夏ロボコン」は、九州大学ロボコンチームKURTが主催する大学生が自作ロボットを持ち寄り、その技術力やアイデアを競う大会です。自由度が高く、独創性や設計の工夫が重視されるのが特徴です。

サークル設立について

ロボット研究部はどのようなきっかけで立ち上げたのですか?

なにか面白いものを作りたい、僕たちの作ったものでいろんな人に楽しんでもらいたいと思っていて、その話を友人に持ち掛けたら部を立ち上げてやる流れになりました。

設立当初はどんなメンバーが集まっていたのですか?

同じ学科の友人数人です。特にロボットについて詳しいわけでもなかったのですが、なにかものづくりをやってみたいっていう熱量だけはすごかったですね(笑)

大会に向けた準備

九州夏ロボコンに出場するまでに、どんな準備をしましたか?

まずはメンバー集めから始めました。ロボットを製作するには幅広い知識と純粋にマンパワーが必要なのでロボコンやってみたい!っていう人に片っ端から声をかけていきました。その後は資金集めですね。テスト期間真っただ中に予算を確保するためにプレゼンとかやっていました。テスト終わってからは大会までひたすらロボット製作に明け暮れていました。

ロボット製作に明け暮れた夏休み!

今回のロボットの設計・製作で特に工夫した点は何ですか?

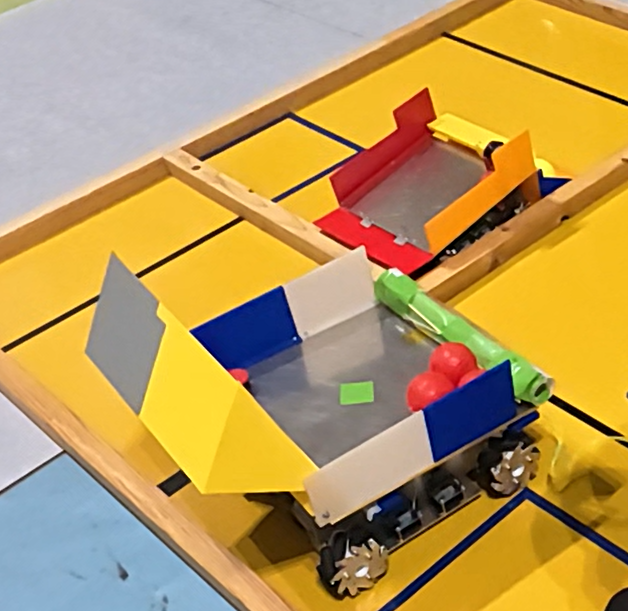

準備期間が短いこと、ロボット製作のノウハウがないことから可能な限りシンプルな構成にすることを心掛けました。他大学のチームがよく使うアルミフレームをあえて採用せず、より軽量なプラスチックをメインで使用しました。金属よりも強度は劣りますが、3Dプリンターで作るプラスチックパーツは構造の自由度が高く、設計で強度をカバーしました。

準備の中で大変だったこと、印象に残っているエピソードは?

とにかくあらゆることで想定外が起きました。明日にはロボットが完成すると思ってもいろんな問題が起こって全然完成しない、という日々が一週間以上続きました。大会の3日前に配線ミスですべての電気系パーツが壊れた時はさすがにもうダメかと思いました。大急ぎでパーツを注文して何とかなりましたが、冷や汗をかきました。

大学で学んだことが今回の経験にどう生きましたか?

1年生の時に受けた田之上先生、藤井先生、上道先生の基礎セミナーで3D CADの使い方を学習していたことが設計する際大いに役立ちました。古賀先生、國次先生の製図の講義も工作機械を使ってパーツを作る自分にはとても役立ちました

九州夏ロボコンに初参加して

大会当日の様子を教えてください。

当日の午前3時まで調整を続け、仮眠をとってから会場に向かいました。会場についてからもぎりぎりまで調整を続け、機体検査を受けたのは締め切りの10分前でした。周りのチームはみんなテストランも済ませていたのでかなり焦りましたね。一試合目で自動操縦ロボットがうまく動かなかったのですが次の試合が始まるわずかな間にプログラムを書き換え完璧に機能させることができ、チームの成長を感じました。

デザイン賞を受けたときの気持ちを教えてください。

正直予想していなかったので驚きが大きかったです。ですが設計の際に回路基板や配線を極力露出しないようにしたり、システム面がスマートになるようこだわって製作していたのでその点が評価されたことがうれしかったです。

「デザイン賞」を受賞した殿様ロボット(手前)と同盟ロボット(奥)

チームとして一番喜んだ瞬間やエピソードはありますか?

大会終了後、みんなで集まったときですね。緊張の糸がゆるんで状況が把握できるようになった瞬間に達成感とか安堵とかいろんな感情がこみ上げてきました。全員で喜びを共有し、チームが一つになったことを実感しました

大会終了後の1枚

今後の展望とメッセージ

次の大会に向けて挑戦したいことは何ですか?

AIを使った高度な制御や今回時間の都合で採用を見送った工作難度の高い機構を組み込んだロボットを製作したいです。

新しく入ってきてほしい仲間や、今後の活動でやりたいことは?

今後はロボットだけでなく、いろんな人が楽しめるものづくりに挑戦していきます。まずは宇部祭りで模擬店を出す予定です。そんな感じでガチのロボコンもやるし、楽しいイベントにも積極的に参加するので学科を問わずものづくりに興味があるならだれでも歓迎です!

活動を通じて自分自身が成長したと感じる点はありますか?

ロボットを作るうえで必要となる能力すべてが活動前に比べ飛躍的に向上したと実感しています。機体の設計に必要なCADの扱い、材料の特性や使う工作機械を考慮した図面の書き方、機械の制御、プログラミング、電気的な知識など多くのものを得ました。また、一つのロボットを全員で分担して作ることで、チームのプロジェクトを遂行することができるようになったとも感じています。

高校生やこれから大学でロボットをやってみたい人に一言お願いします。

私たち山口大学ロボット研究部はロボットやものづくりに興味のあるメンバーを常時募集しています!一緒におもしろいもの、つくりませんか?

謝辞

今回活動を始めるにあたり資金を用意してくださったおもしろプロジェクト関係者の皆様、常盤工業会様、ご支援ありがとうございました。

学生係の樋野さん、大川さん、小林さん、片山さん、お忙しい中オープンキャンパスでの活動や手続きを進めてくださりありがとうございました。

ベンチャー企業支援室の石井さん、まだ私が部を立ち上げる前からおもしろプロジェクトについて親身に相談に乗ってくれたこと、今日まで支えてくださったこと、本当に感謝しております。

機械工作工房の上田先生、寺田先生、宮崎先生、伊藤先生、お忙しい中工作機械の指導をしていただきありがとうございます。次に工房にお邪魔するときはもっといい設計図を書いて伺います。

ものづくり創成センターの島袋先生、毎度私たちの無茶な要望に対して相談に乗ってくださりありがとうございます。危機的状況を救ってくださったこと、感謝しています。

知能情報の松原先生、厳しくも暖かいアドバイスをありがとうございました。当初の予定よりかなり簡略化しましたが、なんとか完成にこぎつけることができました。

機械工学科の先生方

望月先生、ロボット研究部について相談に乗ってくださりありがとうございました。いろいろありましたが何とか軌道に乗せることができました。

古賀先生、國次先生、設計の基礎を教えてくださりありがとうございました。後期からの講義も楽しみにしております。

森田先生、部の発足にあたり、様々なアドバイスをしてくださりありがとうございました。先輩方の残してくださった部室、大切に使わせてもらいます。

山口先生、モータードライバーが焼けたとき、相談に乗ってくださり、ありがとうございました。そののち結局モータードライバー11個とArduino2個を壊しましたが何とか大会には間に合わせることができました。

上道先生、顧問としてあらゆる面で部をサポートしていただき、ありがとうございました。次のイベントはみんなが楽しめるものを用意しようと思います。

すべての関係者の皆様

この度は大変お世話になりました。山口大学ロボット研究部の挑戦は続きます。これからもどうぞよろしくお願い致します。

SNSアカウントなど

山口大学ロボット研究部

email: yamaguchi.u.robot@gmail.com

山口大学ロボット研究部 インスタグラム

@yamaguchi_u_robo