研究概要

私たちは、典型元素の特性を活かした薬理活性化合物の開発やπ電子系の特性を活かした新しい電子系、および有機材料の基盤となる芳香族化合物の創出を目指して研究を行っています。

白金や金、アルミニウムなど、様々な金属元素が薬剤の中に含まれています。

例えば、白金製剤(抗がん剤)のシスプラチンはPtCl2(NH3)2の分子構造を持ち、がん細胞のDNAに白金が配位してDNAの複製を阻害することで、がん細胞の増殖を抑えます。

「金属は体に有害」というイメージがありますが、毒と薬はまさに紙一重です。

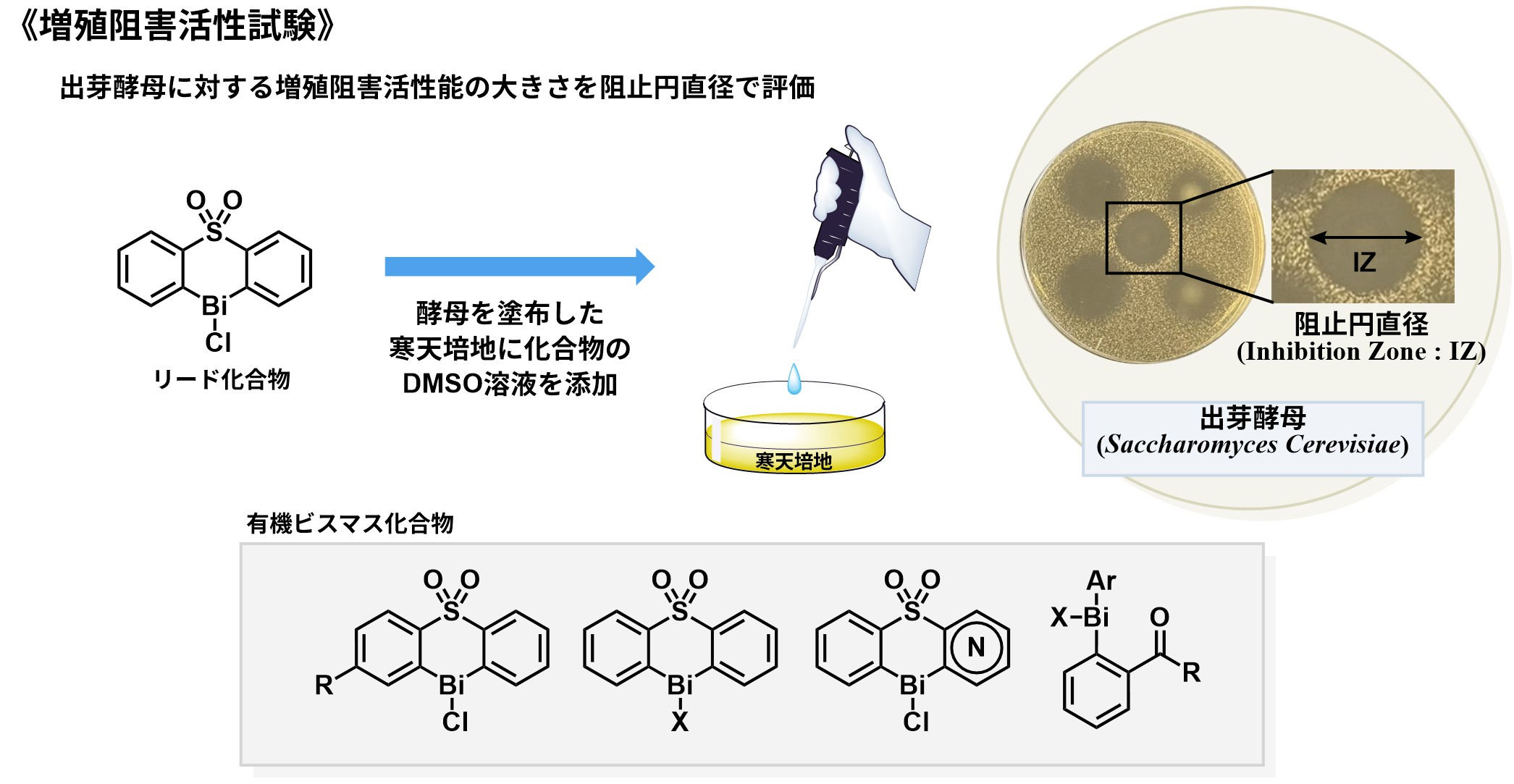

私たちは、窒素族で最も重い元素「ビスマス」の薬理活性に着目し、ヒトと同じ真核生物である酵母(Saccharomyces Cerevisiae)に対して増殖阻害活性を示す有機ビスマス化合物(ビスマス製剤)の創出を行っています(生物学分野 宮川勇 名誉教授との共同研究)。

研究成果として、ジフェニルスルホンを骨格とする以下の有機ビスマスが、酵母に対して非常に高い増殖阻害活性を示し、ClogP値(疎水性の尺度)の減少とともに阻害活性が高くなる(構造活性相関)ことを明らかにしています。

ビスマス製剤のルーツは、今から約200年も前にさかのぼります。

古くから抗菌作用を有することが知られ、感染性腸炎の治療やヘリコバクターピロリ菌の除菌に無機ビスマス化合物が用いられていたこともありました。

現在、海外では次サリチル酸ビスマス(BSS)が整腸薬として市販されていますが、国内では人体への副作用を理由に認可されていません。

ビスマス化合物の抗菌活性や副作用に関する作用機序には、まだ不明な点が多く残されています。

私たちは、ビスマス製剤の作用機序の解明や、副作用を軽減したビスマス製剤の創出に向け、研究を進めています。

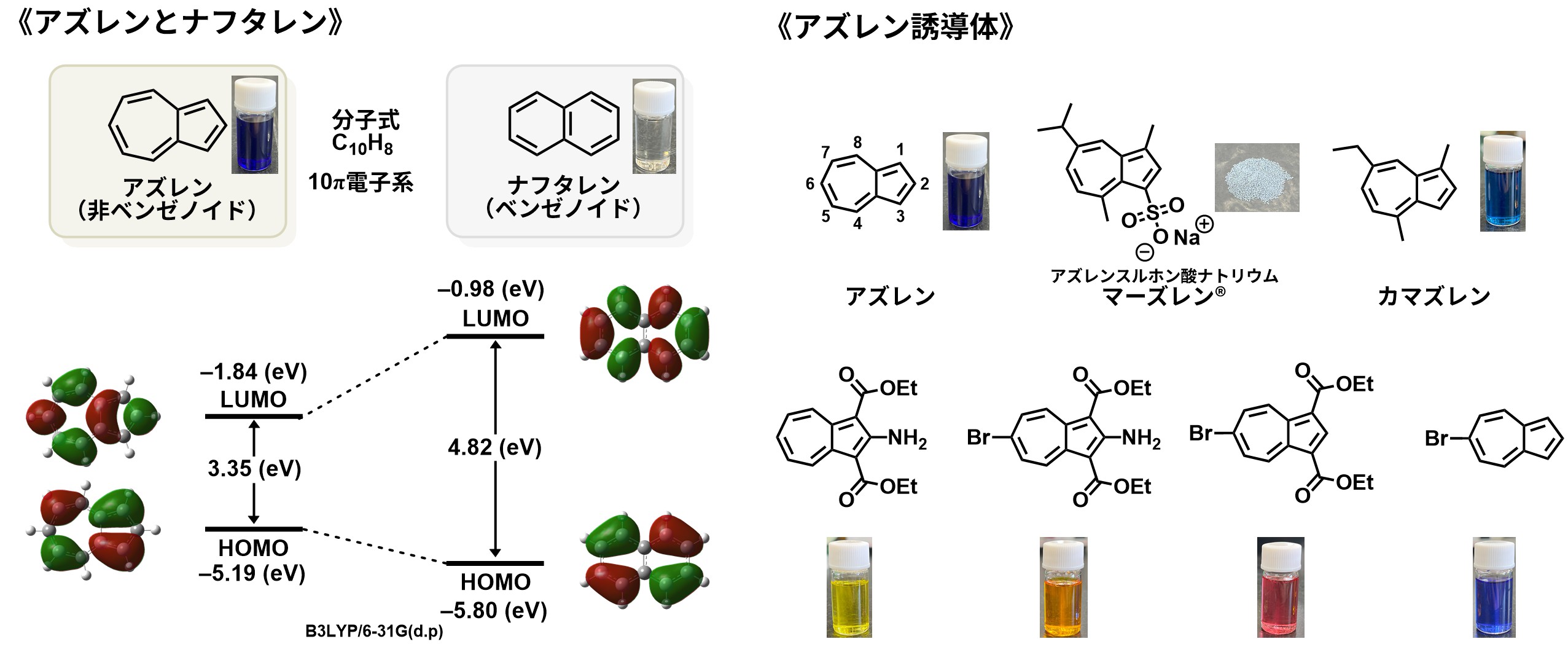

アズレンはC10H8で表される、濃い青色を呈する非交互共役系の芳香族炭化水素として知られています。

構造異性体の関係にある交互共役系のナフタレンに比べ、エネルギーギャップが狭く、その特異な電子構造から近年注目されています。

アズレンの歴史は古く、15世紀にはすでにカミツレ草の精油から得られる瑠璃色の油状物質として認識されていました。

その後、1863年にはPiesseによって単離され、スペイン語で「青い」を意味する「Azul」にちなんで「Azulene」と命名されました。

しかし、その正確な構造は長らく不明のままでした。20世紀に入り、Plattnerがその合成に成功し、同時にその構造が明確に解明されたことで、アズレンの研究は大きく発展しました。

アズレンは、置換基の位置と種類によって異なる性質や色彩を示すことが知られており、その独特な電子構造と密接に関連しています。

アズレン誘導体は、その多様な生理活性と特異な電子構造から、精油や医薬、さらには有機エレクトロニクス材料といった幅広い分野で注目されています。

例えば、カマズレンやグアイアズレン、グアイアズレンスルホン酸ナトリウムなどは、アロマオイルやうがい薬、目薬の有効成分として実用化されています。

近年では、アズレンが持つ特異な電子構造が評価され、有機EL素子や有機半導体などの次世代エレクトロニクス材料への応用研究が活発に行われています。

しかし、アズレン骨格へ直接的に置換基を導入する既存の有機合成法には、置換基が導入できる位置が限定され、多段階合成が必要となるなどの課題があります。

これらの制約は、新たな機能性アズレン誘導体の開発を妨げる要因となっています。

わたしたちは、様々な手法を用いて、簡便かつ効率的な置換アズレン類の合成法を開発しています。

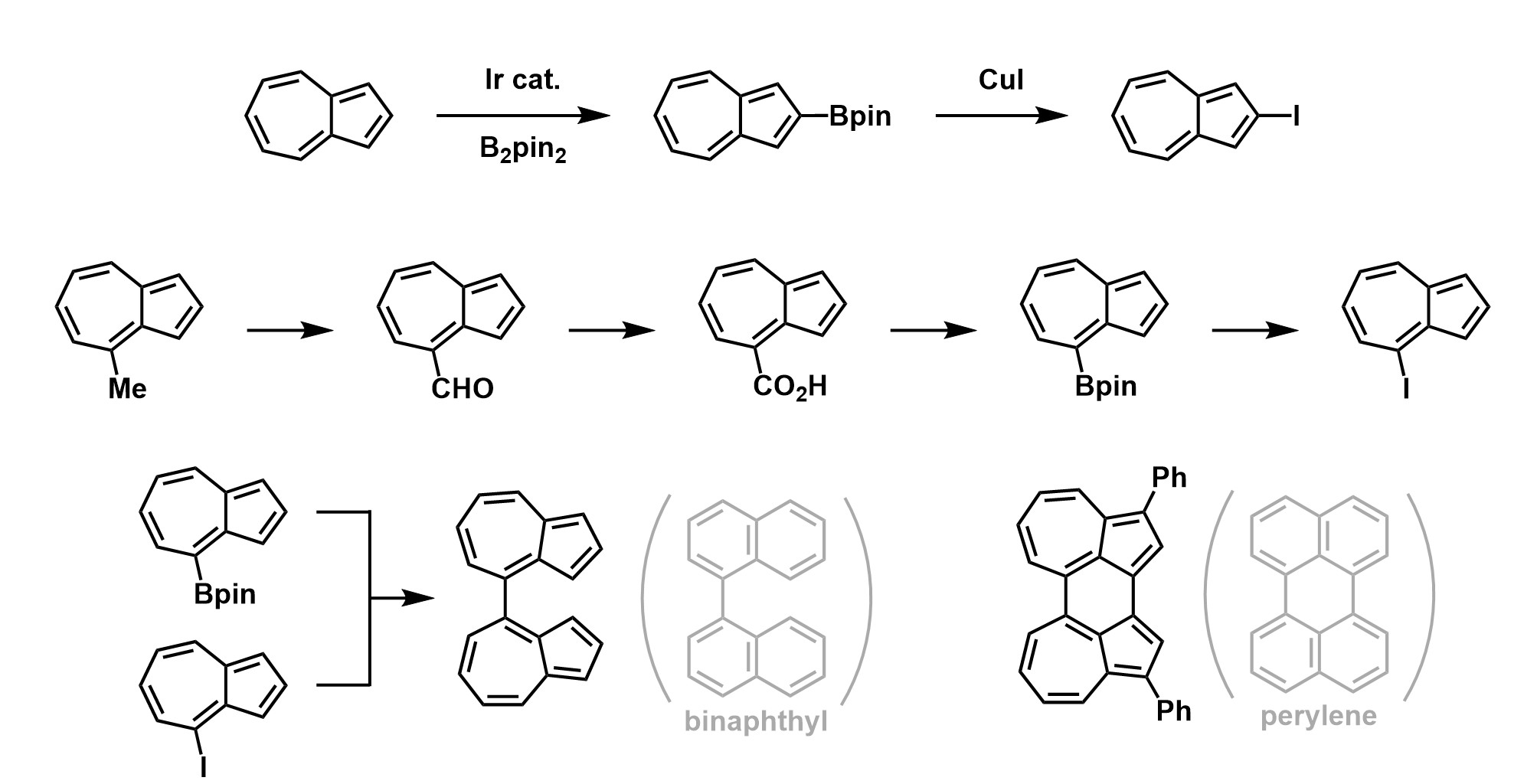

研究結果として、イリジウム触媒によるアズレンの直接ボリル化が進行することを明らかにし、それに続くハロゲン化も達成しました。

また、これまで困難であったアズレンの4位のボリル化と続くハロゲン化も達成し、4,4'-ビアズレン、ペリレンの構造異性体の合成にも成功しました。

金属元素の性質を活かした薬理活性化合物の創出

金属元素の性質を活かした

薬理活性化合物の創出

References

アズレン誘導体の簡便合成法の確立

アズレン誘導体の簡便合成法の確立

References

アクセス

アクセス