明日香健輔さん連続インタビュー(第三弾):人生をチューニングしながら生きること

お待たせしました。明日香 健輔さんの連続インタビュー第3弾、今回が最終回です。

このインタビューの趣旨・明日香さんのご経歴に関しましてはインタビュー第1弾をご覧下さい。

最終回:人生をチューニングしながら生きること

–––––:ぜひ最後に伺いたいことがあります。明日香さんは、本当にいろんなお仕事をされてきていますが、これらは結局どういうかたちでつながっているのでしょうか。そこには明日香さんなりの論理があるのではと思います。プログラミングを一つの核にしながら、山口県外の広い範囲の人に役立つことをやりつつ、一方では徹底的に地域に役立つようなこともやられているじゃないですか。そのあたりはどうつながっているのか。もはや一つの生き方になっているのではと思ったのですが、そのあたりを最後にお伺いしたいなと。

明日香さん(以下 明):阿東文庫1)をはじめ、私、バンブーバイク(竹の自転車)も作ったりとかして、地域の活性化をやったりしているんですけれども。特に何か崇高な目的とか目標があったわけではないんですね。ただ、地域に住む中で、今もう本当にこのタイミングでこの地域が面白い地域になれなければ、たぶん外から関係人口を含めて、人に来てもらうのは難しいのではと思っています。

今、日本中で地域おこし協力隊もそうですけど、取り合いなんですよ。結局人材の取り合いをしているんです。魅力的な地域にはどんどん人が入ってくるし、山口県では例えば周防大島や阿武町とかね。だから、人がどんどん入ってくるところとそうでないところが今後は如実に分かれていって、まさにそれが地域力ということだと思うんです。そういう危機感はすごく持っています。せっかく自分が選んだところなので、ここで自分自身も楽しめて、いろいろな面白いことができるんだということをやりながら、また見てもらいながら、それが一つのモデルケースになればいいなというふうに思ってはいます。

バンブーバイク

–––––:素人目には、プログラミングのお仕事は今となっては、地域を選ばずどこでもできるようになっているのかなという気がするんですけど。でも、とはいえ、東京とか大都市圏だとまた違った働き方があったり、そういう人たちのほうがまだ多いのかなと思うんですけど、その中でなぜローカルにこだわられたのでしょうか。

明):たまたま山口に移ってきたんですけど、その時にやっぱり今後日本でシステムの仕事でどこまで食えるだろうかと考えましたよ。日本という国でね、システム会社はどこまで生き残れるかと考えました。どう生き残っていくかというのが一つです。その中で農業と医療という業界は意外とDX、いわゆるIT化が遅れているなと思いまして。この2つだなって。せっかくだから農業に絡もうかなと思っていたんですけど、先ほどお話しした医療のお話が先にきたんで、まずはそっちをやりました。今、実は農業のIT化も含めてちょっと本腰を入れてやろうかなと思い始めています。もう一つが、サービスを考えるとか開発するというなら都会にいたほうがいいのかもしれないです。ただ、何かに特化したサービスを考えようとするなら、例えば農業とかね。それは現場にいないとだめなんですよね。だから、ちょうど2日前に社員とも話しまして、「今のうちの会社の強みって何だろう」って。例えば、今はもうChatGPTがプログラミングもしてくれるんです。びっくりですよ。「エクセルから何列目と何列目のファイルを読みだして、CSのファイルにしてはきだすパイソンのプログラムを教えてください」と言ったら、だーとプログラムが出力されますよ。

–––––:そうなんですね。

明):びっくりですよ。おいおい、5年後には俺たちがやっているようなコードを書くだけの仕事はたぶんなくなるという危機感をもったほうがいいぞって。じゃあ、今の俺たちの強みって何なんだろうって考えたんですが、結論はやっぱりここにいるってこと。街中でなくてここにいる、だから、ここにある課題とかここでしかできないことのシステム化とかサービス化を目指せば、都会の人たちに勝てるよねという話です。あとは、日本のいわゆるローカルは世界の中でのグローバルでいう最先端なんですよね、一番高齢化が進んでいて。ここで最先端のことやっておけば、水平展開で海外にも出られるじゃんという話です。ただし、グローバル的には一番の最先端のところにいると言っても、最先端の現場にシステム会社がいるかといったら、いないんですよ。ほぼいないです。なぜかと言ったら仕事がないからです、やっぱり。

–––––:山口に移ってくるときは、そもそもそういう発想があってのことだったんですか。

明):いやいや、ないです。来て初めてです。

–––––:だんだんとそういう。

明):そうです。

–––––:ほんとに一番最初は叔父様の声かけがあって、阿東にきたという話が。

明):そうそう、仕方ねぇなぁって。

–––––:でも、そこから、今おっしゃったように、かなり構想がはっきりとしてきたわけですね。

明):はい。そうです。

–––––:今日お聞きしていて思ったのは、そういうお仕事としてのこともありながら、一方でそもそも明日香さんがローカルが好きという、そういうところも結構あるんでしょうか。

明):はい。だから、もともと家内とはどこか田舎暮らしできるところに移住しようよと言っていましたから、そういう意味での憧れはすごくあったんですよ。都会人としてね。

–––––:お仕事もだし、そもそものものもすべてがマッチしてきたという。

明):偶然、ほんとに偶然です。ただ性格的なことをいうと、私、わりと楽観的で前向きなんで、もしかしたら、この偶然も悪いふうに考えたら悪いかもしれないんですけど。とにかく前向きにいいようにしかとらえていませんでしたから。じゃあ、私のライフスタイルの中での位置づけはどうなるかっていうと、結局、私個人的に何をしてきたかというと(そうしようとして目指してきたわけではないですが)、本業と併せて副業をよく3つもやってきました。システムの会社の仕事が本業ですが、今は和菓子屋(葉葉堂)もやっているんです。この事業主は家内ですけども。地域で知り合った方が店を辞めるけど、あんた何かやってみないかとお声がかったので、事業継承させてもらったんです。地縁も血縁もないのに、事業継承させてもらえるってすごいことだと思うんです。

和菓子屋(葉葉堂)

–––––:地域で本当に深い信頼が得られたというか、いや、ほんとにすごいですね。

明):まあこれもお風呂付き合いの賜物なんです。近くに願成就温泉というのがあってね。山口市には言っているんですが、地域外から移住してきた人たちに、願成寺温泉の1年間くらいのただ券を配ってもいいんじゃないかと思っています。そこでは、自分の集落だけでない地域の方とも裸の付き合いができるので。それこそ津和野(島根県)とかからも人が来ますから、毎日風呂に行ったらほんとにたくさんの人と仲良くなりますよ。孤立するなんてことはないです。特に外から移住してきた人たちには、そういう願成寺温泉のただ券を配ってくれと行政にはずっとお願いしているんですけどね。

で、そういう和菓子屋もやる。それから薪ストーブを売ったり、農業法人のお手伝いもしてという副業をやる。あとは、社会事業として阿東文庫をやったり、バンブーバイクを作って地域で自転車を活発にしようということもやっています。

結局、何かというと全部リスクヘッジです。私、学生さんにも話してるんですけど、ライフスタイルをチューニングしてるんです。こんな不確定な時代、どんどん先が読めない時代になっている中で、「これだけ」というのでは、ちょっともう時代にはそぐわない。私もシステム会社をやっているうちにリーマンショックみたいな不景気になって仕事がなくなったときに次どうするかとなっても、いきなりできるわけないじゃないですか。だから普段から副業ベースで何かちょこちょこっと手を出しながら、儲からなくてもいいんです。副業ベースで手を出しながらやっておく。で、何かあったときにちょっとウェイトを変えてシフトして、次はこの事業をやろうかという。だからライフスタイルをずっとチューニングしているという位置づけです。

–––––:確かにそれは「チューニング」という言い方がピッタリですね。

明):もう常にチューニングしながらアメーバのように。でも、うまくいく話ばかりではないですけど。

–––––:やっぱり失敗もされて?

明):もちろん、もちろん。地域の中でも本当にどれだけ失敗したか。もういくら地雷を踏んだことか。

–––––:お話しできる範囲でお伺いできないですか。

明):暗黙的な常識、田舎には田舎の常識があるんですね。そのへんがやっぱり街で育っている僕たちにはわからないですよね。例えば、町内会。都会でいう町内会にあたるものが田舎でいう自治会なんですけども。そこで自分が役を受けもったときに、ちょっと変わったこと、今までやっていないことをしようとしたりするときに、私は自治会長さんに「これを今度からこうしていいですか」と言って、「まあそりゃそうだね、ええわ、あんたに任せるからそれでいいよ」と言われて実際にやったら、集落からは総スカンをくらいましたよ。「自分らは聞いてない」という話になって、「一応、自治会長さんに相談させてもらったんですが」と言うと、「自治会長をやっているだけでそれは何も関係ない」って。自治会長にみんなが一任しているわけじゃないんですね。だから、何か変わったこととか違ったことをやるときには、集落一人ひとり全員にお話しして了解を得ていないとだめなんだということがありました。

–––––:明日香さんは本当にいろんな新しい活動を地域で展開してらっしゃるから、そういうところでは大変なことも多いでしょうね。

明):そうそう。もう廃校を使うなんて大変ですから。そういう都会の常識とは違う、やっぱり田舎の、山口の常識もありますね。これ、山口しかやらないだろうなということもありますから。

それから、一緒に仕事してくれる息子とたまたま話をしていて、「おまえ、今後どうすんの? 阿東町に住み続けるん?」と言ったら、「うーん」って言うんですよ。「都会に出たい?ネオンライトが恋しいか?」って話しをしたら、「いや、そんなんはいらん」って。「適度に田舎で」というから「山口市内か?」って言ったら、「うーん、山口市内でもいいかな」とかって言って。「なんかどっか行きたいとこあるの?」って言ったら、「いや、阿武町いいなと思ってんねん」って。阿武町は僕ちょっと意外だったんですよ。それで、「なんで阿武町なん?阿武町やったら阿東町でもええんちゃう?同じ田舎で、向こうは海に近いっていうだけで」とかって言ったら、「阿武町はそもそも通信インフラがしっかりしてるよ。5Gも導入するって聞いてるしね」って。

今の若者にとって一番大切なものは何かといったら、やっぱりネットに繋がる環境があるかどうかです。これがなかったらもう論外ですよ。もうそこに若者は来ないですよね。小学生が修学旅行とか遠足とかで田舎にきて真っ先にしていることは何かといったら、Wi-Fiの電波を探していますもんね。それで、阿武町は割といろんなことをやっていて、インフラも整えているというし、移住者対策もものすごいしっかりしているので、やっぱり若者が多いんですね。うちの息子は阿東町にもそういう若い、同年代でいろいろ話ができたり、遊べたりする人がいたらという言い方でしたね。10人、20人いらない、2人、3人でええねんって感じなんです。

じゃあ、そういう中で地域にないのは仕事だけかというと、いや違う。若者が住みたいと思うような環境と仕事を作れるプレーヤーでしょうって。だからこれからの田舎は人も仕事も作らなあかんのよって。そういうハイパーローカルにならんといかんと思ってます。そういう中で、私自身も今もう60近い年齢ですが、次に地域のために何をするか、信念的にやろうとしていることは、「人と仕事を創る」ということです。

阿東での新しい働き方とか働く場所のモデル作りを考えたいんです。農業とかでしか田舎では働けないのか、そういう働き方しかないのかなって。実は、私は今、小さなゲーム会社を作ろうと思っています。子どもたちが20人いたら2~3人はゲームクリエイターになりたいという子がいるんですよ。YouTuberも多いですけどね。

–––––:ほんとに若い人の働く場所を?

明):そうです。「なんでか知らんけど、こんな阿東にゲーム作ってる会社があるんやって」とか、「自分、大学でたらここで雇ってもらおうかな」って言えるように。

若者が興味を示してくれるような今までにない仕事と職種とその場所や環境をつくって、それで新たに人材を集めて、楽しく、いろんなことを解決していきたいんです。そのための地域のインフラや、サービス・プラットフォームを構築していこうということが次にやりたいことです。

そこに、松野浩嗣先生(山口大学)たちと阿東を舞台にやっているスマートビレッジ構想も繋がると思っています。阿東はそういう意味ではすでにプレーヤーが揃っているから、やるなら阿東でやろうよって。阿東だったら「スマートシティ」じゃなくて、「スマートビレッジ」だろうというのが松野先生のアイデアです。

その中の一つとしてやっぱりまず、地域のシンクタンクを作らないとねという。地域のデータを元に、地域の未来をデザインするとか、実証実験ができるとか、そういう地域のシンクタンクの実験場を自分たちで作りましょうという話が今喫緊に出ています。

–––––:それが「地域データラボ」というものですか?

明):そうです。なかなか外からきて一週間いたくらいでは、地域の本音のデータなんて集まらないですよね。

–––––:そうですよね。

明):地域の人に学生さんが行ってヒアリングしたところで本音なんてすぐには出てこないですよ。

–––––:そういった意味では、現地の皆さんが抱えておられる課題について、現地の皆さん自身の近くにデータとして集約しておく拠点があるというのはとてもよいことのように思いますね。

明):そうです。実際に今すでにいろんな会社さんがローカルに目を向けはじめていて、今後どんどんそうなっていくのは間違いないんですね。ところが、じゃあそうしたことの受け皿にどこがなれるかという話です。現在でも阿東ではNPO法人ほほえみの郷トイトイさんが受け皿になってくれたりしていますが、もっと場やスペースとしての受け皿になれるようなところ、地域の中で自分たちでちゃんとデータを構築して、自分たちで地域をデザインしていこうよという場所もちゃんと作っていこう、役場任せにしていちゃだめだという話です。とにかく場づくり、モノづくり、スペースを作って、ないものは自分たちで作る。地域の困りごとなんて一気に解決するわけじゃないので、ずっとトライ&エラーをしていく中で、「これじゃあかんかったなあ」「次はこれでいけるんちゃう?」って、そういうふうに継続していくことが大切なことだと思うんですよ。

今、旧三谷小学校(廃校)を使ってそういうローカルなラボを作ろうとはじめたところです。私も今、個人的に廃屋、古民家を改築中なんですけど、そこでもラボを作る予定です。最近はこんな農業ハウスの温度管理システムとか、高齢者の移動調査解析とかをやってますよとか、そういうことを地域の人たちに知ってもらう拠点にもなりますよね。

–––––:もしよろしければ、最後に阿東文庫でのご活動についてもお伺いしたいのですが。

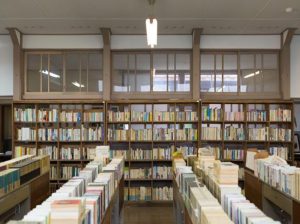

明):もともと吉見正孝さんという方が、私が移住してくる1年か2年前に、活動を始められていて、清掃、廃品回収のお仕事をしている中で、毎日本が捨てられているのがもったいないということで、本を集め始めていたらしいんですけど。でも、それがどんどん増えて、奥さんが「ええ加減にしてくれ」ということになって、当時は阿東町だったんですが、その教育委員長だった人に、「困ってんのよ」と相談したら、「それなら旧亀山小学校(廃校)が空いているから、あそこの一教室を使ったらええわ」ということで使わせてもらったのがはじまりです。

それで、そこに本を置きだしたんですけど、どんどん本が増えていって、そのうち、せっかくだからみんなにも読んでもらったほうがいいんじゃないのということになりました。ちょうどそのくらいから私も関わっているんですけど。で、そうこうしているうちに、山口市と阿東町が合併することになるんですが、そのどさくさに紛れて小学校を使わせてもらえるようになったんです。

–––––:阿東文庫の活動も明日香さんが引き受けられたのは、また関心が繋がったということでしょうか。

明):はい、もちろん。実質、私と吉見さんその二人しか活動してませんけど、今13万冊くらいの本があります。当初は、本を引き取ってほしいという阿東の人たちの声に応えていましたが、新聞に載せてもらったり、テレビに出たりとかしたので、今は県外からも引き取っています。

山大を退官される先生が本の行き場に困ったから阿東文庫で引き受けてくれないかとかというお話もありましたし。

つい最近、実は、ある奥さんから「主人が亡くなって、主人の本をどうしようかと思っているんだけど」という連絡がありました。今ほとんどの古本屋ではいわゆる売れる本しかもう引き取ってもらえなくて、あとはもうみんな廃品回収です。でも、あまりにもあまりだから、「阿東文庫で引き取ってもらえると嬉しい」ということで、別の誰かにまた読んでもらえたらそれが一番ありがたいという感じなんです。

それで実際に本を引き取りに行って、本棚を見ていると、会ったことはないんですが、亡くなられたご主人の人柄というか、たぶんこういう方だったんだろうなということがよく分かるんですよ。おしゃべりしたわけでもないし、会ったわけでもないんですけど、不思議ですよね。本棚を見ると本当にその人の人格といいますか、なんかよくわかるなと思います。そうやって思うようになってから、よし、ちょっとこれ本棚ごともらい受けようと思って、今はもう本棚ごともらってきます。 で、なるべくその本棚の本の並びを写真に撮って、本を持って帰ってきたら、それを再現してするということにしています。

阿東文庫の一室

–––––:どのお話も興味深く、一つ一つ深堀したいものばかりですが、そろそろお時間ですね。

明):そうですね。あと最後にもう一つだけ。阿東文庫は結構いろいろと話題になることもあったので、それに対して、「なんでもっと発信しないんだ」とか「うまくやらないんだ」という意見もあるんですけど、なにも有名になるためにやっているわけじゃないんです。やっぱり本が好きで、本が捨てられるのがもったいないからやっているわけで。吉見さんは、本当に日々阿東文庫を掃除してくれていますが、小学校の窓を開けるだけでも40分かかります。それと、本を整理するだけでも大変です。誰が読むかもわからない本を整理し続けるのがどれだけ大変かを知ってほしいということもあります。

阿東文庫がこんなふうになるとは、やり始めた吉見さん自身夢にも思わなかったようです。やっているうちに、こんなことをしたらいいかな、あんなことをしたらいいかなと、ただ考えながら続けてきた結果なんです。

先ほども言ったように、これからは地域にシンクタンクがやっぱり必要だと思うんですよ。それは偉い先生方がいるとかそういう話じゃなくて、地域住民が自らこの地域の将来をどうしていこうとか、どんなふうに自分たちのライフスタイルを送っていくのが幸せなんだろうかということを考える場が必要だということです。それをもとに、役場には役場の機能がありますからね、役場と話しをしたり、情報をあげたりとか、政治家とも話をしたりとか。地域の未来のデザインを人に丸投げしちゃだめなんですよね。そういうときに、阿東文庫みたいなものがあると、地域に生きる自分たち自身がシンクタンクをやっていくというときの一つのフラグシップになるんじゃないかと思っています。また、そこにある本はかつてこの地域の方々が読んでいた本なんだということも、地域住民にとっては一種のアイデンティティになりますよね。

–––––:地域の自治の拠点を増やしていくというそういうことですね。阿東文庫にしても、先ほどの地域データラボにしても。

明):そうです、そうです。ただ、そういうことについて、「なんだお前たち、政治的なことをするのか」と思われることもあるかもしれませんが、「いや、当たり前でしょう。自分たちの地域の未来や生活のことを考えたら、政治と切り離せるわけないじゃないですか」と言いたいですね。だからこそ、学生さんたちにも、やっぱりちゃんと政治に参加しましょうということを思いますね。

–––––:その通りですね。最後のご指摘はとても大事なことだと受け止めました。今回は、長時間にわたってインタビューに応じてくださり、誠にありがとうございました。

1)中国新聞「阿東文庫15年、本好きの拠点がイベントの場でも存在感 山口市の廃校舎活用した私設図書館、書籍引き受け蔵書13万冊」2023年6月4日、https://www.chugoku-np.co.jp/articles/-/312135(最終閲覧2024年2月14日).※全文閲覧には会員登録が必要です。

インタビュー第1弾はこちらから

インタビュー第2弾はこちらから