昔の給食献立

~セルフおにぎり(焼きのり)くじらくじらごぼう 大根のみそ汁 牛乳 ~

検食簿より(検食とは、給食の安全性と味を確認するための事前の試食のことです)

「くじらくじらごぼうは食べ応えがあり、みそ汁もおいしかったです。」

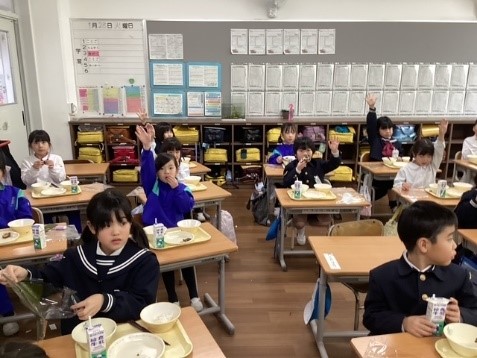

今日は、昔の給食献立ということで、「おにぎり」「みそ汁」「くじら料理」が登場しました。

学校給食は、1889(明治22)年、山形県鶴岡町(現・鶴岡市)の大督寺というお寺の中に建てられた私立忠愛小学校で、生活が苦しい家庭の子どもに無償で昼食を用意したことが起源とされています。

その昼食は、大督寺の僧侶が一軒一軒家を回り、その家々でお経を唱えることでいただいたお米やお金で用意したものだったそうです。

その時登場したのは、おにぎりとさけの塩焼き、漬物でした。

その後、1923(大正12)年には、児童の栄養改善のための方法として国から奨励されるなど、徐々に学校給食は広まっていきました。

戦後は捕鯨が推進されていたことや、低カロリーで高たんぱくなこともあり、鯨肉を使ったメニューが人気でした。飲み物には脱脂粉乳が提供されていました。学校給食は、時代とともにその形を変えながらも、子どもたちの健康を支え続けてきました。

今日の献立を通じて、給食の歴史や意義について改めて考えてみてほしいと思います。