教授挨拶

山口県で最高レベルの医療を享受できる体制づくりを -5つの取り組み-

1.最新の医療技術の導入

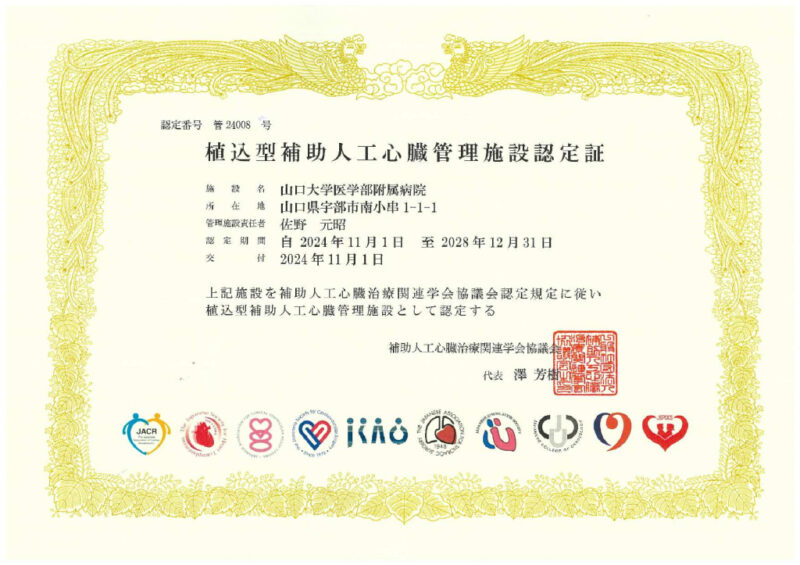

植込型補助人工心臓(VAD)

2024年11月1日、山口大学医学部付属病院は植込型補助人工心臓(VAD)の管理においてVAD協議会の認定を受けました。 これにより、心臓移植前にVADを装着した状態で待機する患者さんが、県外に引っ越すことなく山口県内で待機が可能になり、家族や周囲の人たちの支えを受けながら治療を続けられるようになりました。VADは心臓移植を待つ間のBTT(Bridge to transplantation)として使用されるだけでなく、心臓移植が適応とならない患者さんに対しても長期在宅補助人工心臓治療(Destination therapy; DT)として使用されることもあります。

これにより、心臓移植前にVADを装着した状態で待機する患者さんが、県外に引っ越すことなく山口県内で待機が可能になり、家族や周囲の人たちの支えを受けながら治療を続けられるようになりました。VADは心臓移植を待つ間のBTT(Bridge to transplantation)として使用されるだけでなく、心臓移植が適応とならない患者さんに対しても長期在宅補助人工心臓治療(Destination therapy; DT)として使用されることもあります。

構造的心疾患(SHD)に対するカテーテル治療

構造的心疾患(SHD)に対するカテーテル治療は近年、急速に進歩・普及しています。従来の開胸手術に替わる低侵襲治療が可能となり、患者の方への負担が軽減されています。

経カテーテル大動脈弁植込術(TAVI)は大動脈弁狭窄症に対する治療法で、カテーテルを用いて人工弁を植え込む手術です。低侵襲な治療法であるTAVIは、高齢の方や手術リスクが高い方に特に有効で、多くの患者さんが心臓手術のリスクを最小限に抑えつつ生活の質を向上させることができます。これまで山口県内でのTAVI可能な病院は当附属病院と済生会下関総合病院の2か所でしたが、新たに2025年4月から徳山中央病院も加わり、より多くの方々が先進的なカテーテル治療を受けることができるようになりました。加えて、当附属病院では、治療抵抗性心不全に合併した僧帽弁閉鎖不全症に対するカテーテル治療(経皮的僧帽弁接合不全修復術)、心房中隔欠損症/卵円孔に対する経カテーテル閉鎖術など保険適用となっている先進的カテーテル治療のすべてが行える体制となっております。

2.医療従事者の育成

第二内科として、山口県の未来の医療を支える若い医師の育成に最も力を注いでおります。

医学部の学生、初期研修医の時から学会や研究会に積極的に参加してもらい、症例報告を経験することによって人脈を広げ、プレゼンテーションスキルや論理的思考力を養ってもらっています。また、血管内カテーテル治療のシミュレーターを使ったハンズオントレーニングを通して、教科書では学べない実践的な知識やスキルを身につけてもらっています。医師だけでなく、コ・メディカルの学術的活動も積極的に支援しております。

3.地域医療ネットワークの構築

慢性腎臓病(CKD)は日本の患者数が2000万人、すなわち成人の5人に1人が罹患している国民病です。一方で山口県の腎臓内科専門医は対人口比で全国平均の半数しかおらず、慢性腎臓病患者の管理を腎臓内科専門医のみで行うことは困難です。CKDの多くは生活習慣病を基とした二次的な病態で、これをかかりつけ医の先生方を中心として診療してもらうことができれば、専門医が原発性腎疾患、難治例・進行例といった治療に注力することが可能となります。そこでこれからの山口県では、かかりつけ医が心・腎・代謝(CKM)症候群を総合的・継続的に管理し、適切なタイミングで腎臓内科、循環器内、糖尿病内科、泌尿器科の各専門医へ紹介する体制づくりを進めております。

4.予防医療の推進

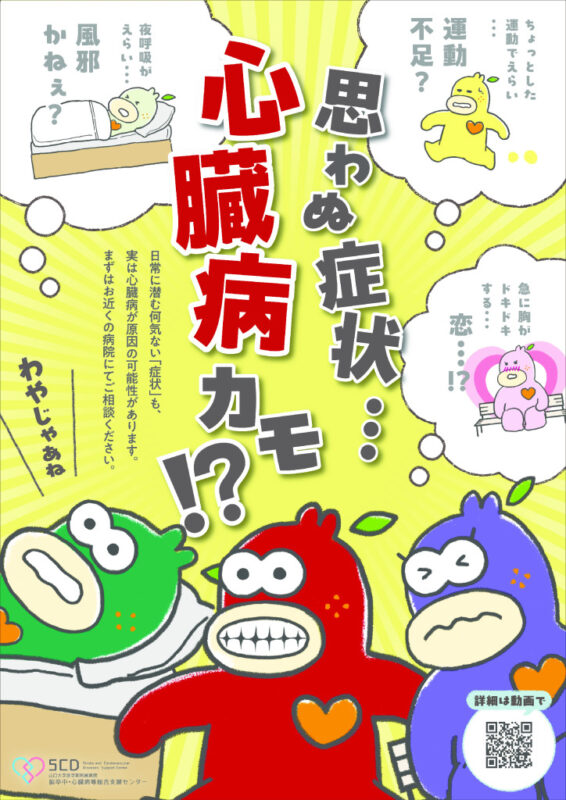

山口県は心疾患の年齢調整死亡率が高く(人口動態調査; 厚生省)、その要因として「高血圧や脂質異常の管理の不十分・健康診断受診率の低さ」が指摘されています。 そこで2024年、山口大学附属病院内に「脳卒中・心臓病等総合支援センター」を設置し、対策強化に乗り出しました。疾患早期発見応援マスコット”しょうじょうくん”(山口大学第2内科オリジナルキャラクター)を作成しました。”しょうじょうくん”には小さな症状(しょうじょう)も見逃さないでねというメッセージが込められています。このマスコットを活用して、狭心症・不整脈・心不全といった心臓病を啓発する動画・ポスターの作製や、マスコミ、新聞、市民公開講座を介して県民の健康リテラシーを高める活動を進めております。同時に、循環器専門医と非専門医のナレッジギャップを埋める勉強会にも力を入れております。

そこで2024年、山口大学附属病院内に「脳卒中・心臓病等総合支援センター」を設置し、対策強化に乗り出しました。疾患早期発見応援マスコット”しょうじょうくん”(山口大学第2内科オリジナルキャラクター)を作成しました。”しょうじょうくん”には小さな症状(しょうじょう)も見逃さないでねというメッセージが込められています。このマスコットを活用して、狭心症・不整脈・心不全といった心臓病を啓発する動画・ポスターの作製や、マスコミ、新聞、市民公開講座を介して県民の健康リテラシーを高める活動を進めております。同時に、循環器専門医と非専門医のナレッジギャップを埋める勉強会にも力を入れております。

山口県では心電図検査が後期高齢者健康診査に含まれていません。心房細動という不整脈は75歳を超えると発症しやすくなります。心房細動は、脳梗塞・心不全・認知症・突然死を引き起こしますが、2人に1人は無症状のため定期的な心電図検査によって見つけ出さなくてはなりません。そこで我々は、脳血管疾患や心疾患による死亡率が県内の他の医療圏より高い萩・阿武地域の役所及び萩市医師会と連携し、3 年間のモデル事業として「脳梗塞・心不全予防プロジェクト」を開始しました。萩医療圏内における後期高齢者の健康診査項目に心電図検査を追加し、心房細動の検出率を高め、発見された心房細動に対して適切な治療を提供するものです。本プロジェクトが萩医療圏で成功し、将来的には山口県全体に拡充することで、多くの高齢者 が健康に過ごせる社会が実現することを期待しております。

5.登録事業の促進

厚労省の人口動態調査に基づくデータは参考にはなりますが、すべてを鵜呑みにすることは危険です。医学部附属病院と県内の基幹病院の連携によるレジストリー研究や地域医療機関からのデータ、地域住民の健康アンケート調査など、多岐にわたる情報を総合的に評価することで、山口県の心血管疾患のより正確な現状把握が可能となります。これにより、地域の健康課題に適切に対応するための効果的な戦略を策定していきたいと考えております。

山口県の健康課題と「山口県を良くする」ための我々二内科の活動を広く認知してもらうためにクラウドファンディング「ピン・シャン・コロリ! 山口県の循環器病予防とリハビリ支援を!」を2025年1月20日(月)~2025年3月19日(水)に行いました。活動のなかで、各医療圏でインフルエンサーとしての役目を果たしてくれる先生が現れ、地元の医師、企業・銀行や地域の患者さんへの積極的な働きかけなど支援の輪を広げてくれたおかげで、予想をはるかに上回る大きなご支援を頂きました。 このような連携と協力が、地域全体の健康向上につながる重要な要素であることを実感しました。