2026年01月26日

山口大学医学部附属病院 第二内科(名和田隆司 助教ら)の研究グループは、難治性の自己免疫疾患などの治療に用いられる「ステロイドパルス療法」が、患者さんの循環動態に与える影響を明らかにしました 。

本研究では、治療直後に心臓への負荷を示す血液マーカー(BNP・ANP)が有意に上昇することや、心臓超音波検査において左房容積が増加することを科学的に実証しました 。これまで臨床現場で経験的に知られていた「心臓への負担」を数値として明確化したことで、心疾患リスクを持つ患者さんに対して利尿薬を併用するなど、より安全な治療管理体制を整えるための重要な根拠となります 。

当科(第二内科)は、膠原病・循環器・腎臓高血圧の3領域の専門家が集まる全国的にも珍しい診療科です 。 この3領域が連携する独自の体制を活かし、今回の発見をきっかけとして、より安全で最適な医療の提供を目指して研究を推進してまいります 。

本研究成果は、2025年12月28日付で国際学術雑誌「Immunological Medicine」に掲載されました 。こちら👉

2026年01月21日

この度、当科の中嶋佑輔先生らが執筆した論文が、欧州心臓病学会(ESC)の公式ジャーナルである 『European Heart Journal – Imaging Methods and Practice (EHJ-IMP)』 のImage FocusセクションにAcceptされました 。

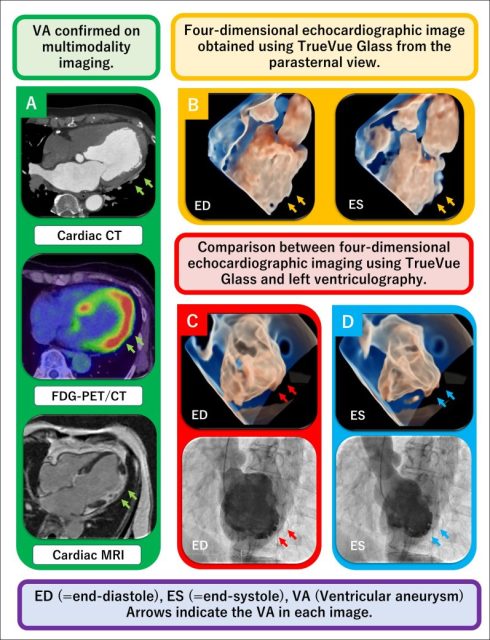

本論文は、最新の超音波技術である「TrueVue Glass」を用いて、心臓サルコイドーシスに伴う心室瘤を鮮明に可視化した症例報告です。

■ 論文タイトル

A case of cardiac sarcoidosis with a ventricular aneurysm visualized by four-dimensional left ventricular imaging using TrueVue Glass (TrueVue Glassを用いた左室4Dイメージングにより可視化された、心臓サルコイドーシスに伴う心室瘤の一例)

【Figure:TrueVue Glassによる左室4Dイメージング】

画像解説: 左室側壁に形成された心室瘤が、TrueVue Glass技術によって立体的かつ半透明に描出されています。従来の2Dエコーでは把握が難しい「瘤の奥行き」や「周囲の心筋との位置関係」が、非侵襲的に鮮明に可視化されています 。

■ 研究・症例の概要

本症例は、虚血性心疾患(PCI後)の経過観察中に偶然発見された「左室側壁心室瘤」に対し、 FDG-PET/CTや心臓MRIを含むマルチモダリティ評価を行った結果、 「心臓限局性サルコイドーシス」 の診断に至りました 。

診断の決め手の一つとなったのが、Philips社の最新技術 「TrueVue Glass」 です。 光源を仮想的に移動させ、組織を半透明に表示することで、心室瘤の「入り口の形状」や「深さ」をリアルタイムに把握することに成功しました 。この技術は、カテーテルによる左室造影(LVG)に近い視覚情報を、造影剤を使わずに提供できるため、今後の診断プロセスを強力に補助するツールとして期待されます 。

■ 著者・掲載情報

著者: Yusuke Nakashima, Michio Yamada, Ayumi Omuro, Shinichi Okuda, Motoaki Sano 掲載誌: European Heart Journal – Imaging Methods and Practice (Image Focus)

中嶋先生おめでとうございます。 当科では今後も、最新のイメージング技術を用いた診療・研究に力を入れてまいります。

2025年11月14日

このたび、当講座の小室 あゆみ先生が、成人先天性心疾患(ACHD)専門医認定試験に見事合格されました!

これは小室先生の努力の結晶であると同時に、山口県の医療にとって非常に大きな一歩です。スタッフ一同、心からお祝い申し上げます!

「成人先天性心疾患(ACHD)専門医」って、どんな資格?

「成人先天性心疾患(ACHD)」とは、「生まれつき心臓に病気(先天性心疾患)があった方が、大人になられた状態」を指します。医療の進歩は素晴らしく、今では心臓病を持って生まれたお子さんの多くが、無事に成人を迎えられるようになりました。しかし、大人になったから「完全に治った」というわけではなく、小児期とは異なる特有の課題が出てくるため、非常に専門的なケアが求められます。

子どもの頃からの病状を深く理解し、大人になってからのライフイベント(就職、結婚、出産など)や、加齢に伴う新たな病気(高血圧や糖尿病なども含め)に対応しながら、患者さんの一生涯にわたる健康を専門的にサポートする医師の証です。

未来へ向けて

小室先生は、合格の報告とともに、「今後は後進の育成こそが使命と考え、私に続いてくださる方を探していきたいと思っております。」とお話しされていました。

小室先生、この度は本当におめでとうございます! 私たちスタッフ一同も、小室先生の活動を全力でサポートしてまいります。

2025年11月10日

名和田 隆司先生が令和7年度 横山臨床薬理研究助成に採択されました。

この助成は、医学の進歩のため、特にトランスレーショナルリサーチに意欲的に取り組んでいる研究に対して交付されます。

名和田先生おめでとうございます。

2025年11月10日

末冨 建先生が第3回循環器ダイバーシティ研究奨励賞

この賞は日本の循環器疾患における患者もしくは医療者の、性差や職種、社会経済学的なダイバーシティに関する研究の推進を目的としたもので、今後ダイバーシティ推進の分野で貢献が期待される研究者に贈られるものです。

末冨先生おめでとうございます。

2025年10月27日

第二内科に新しい仲間が増えました!

徳山中央病院で研修中の多久島大二郎先生が入局の挨拶にきてくれました。

2025年10月06日

このたび、当講座の中村吉秀先生が令和7年度「山口大学医学会 中村賞」を受賞されました!

「リアノジン受容体を標的としたドキソルビシン心筋症の革新的な予防法」。 がん治療において非常に強力な抗がん剤であるドキソルビシンは、心臓への毒性(心毒性)が大きな課題となっています。これまで有効な予防法は確立されておらず、多くの患者さんが副作用に苦しんでいました。

中村先生の研究では、心筋内のカルシウム放出チャネル「リアノジン受容体」に着目。

さらに、リアノジン受容体の安定薬「ダントロレン」を短期間だけ併用することで、十分な予防効果が得られることも判明。

この成果は、がん治療の安全性を高めるだけでなく、患者さんの未来に希望をもたらすものです。より優しい医療へとつながることを願っています。

2025年09月25日

「しょうじょうくん」がLINEスタンプに!

二内科のポスターやスライドで病気の啓発に活躍中の「しょうじょうくん」。こちら

2025年09月19日

来春、膠原病班へ新しいメンバーが加わります!

膠原病班にとっては2年ぶり の新入局員になります。

そして第二内科では秋の野球大会の応援のためTシャツを作成しました。

2025年09月01日

山口県で新制度スタート!腎臓を守る新しい仕組みが始まります。

腎臓って、静かに働いてくれるけれど、実はとても大切な臓器。

腎臓が悪くなる方の多くは、糖尿病や高血圧などの生活習慣病が原因です。透析になってしまうだけでなく、心不全や脳卒中の危険性も高くなってしまいます。でも、早めに気をつければ、これらのリスクを減らすことができるんです。

そこで、山口大学と山口県がタッグを組み、腎臓だけでなく心臓や脳を守る視点を持った、包括的な腎臓病の進行阻止に向けた新しい「心腎代謝診療医」制度がスタートします!健診でCKDの疑いが出てきたときに治療計画を立ててかかりつけ医と一緒に診てくれる医師を認定し、地域での早期発見・早期対応を目指す取り組みです。

「ちょっと血圧が高いだけ」「尿検査で少し異常が出ただけ」──そんな小さなサインを見逃さず、地域の医師が連携して、必要な医療につなげていく。そんな仕組みが、山口県から始まります。

腎臓は、静かにSOSを出す臓器。「まだ大丈夫」ではなく、「今から気をつけよう」が、未来の自分を守る第一歩です。

詳しくはこちら→