メンバー

| チーフ | 澁谷 正樹 |

|---|---|

| 医師 |

米澤 眞子 |

透析における水素の効果に関する研究

国内の透析患者さんは増加の一途をたどっており2022年末現在で347,474人となっております。同時に新規透析導入患者さんの平均年齢は71.42歳となっており、こちらも高齢化が止まりません。透析導入の原疾患は糖尿病性腎症が最多、高血圧性腎硬化症がそれに続きます。心血管を含む全身合併症のリスクが高い人達が末期腎不全となり、圧倒的多数の患者さんは血液透析を選択されますが、透析導入となっても原疾患の影響は続きます。日本の透析医療は世界的に見ても高水準であるといわれておりますが、血液透析患者さんの予測余命は同年齢の一般人口の約半分であることは歴然とした事実です。血液透析は保険診療の制限があり、週に3回、1回4~5時間行うことが一般的ですが、時間的な拘束、さらに生活上の制限も加わり患者さんのQOLは大きく低下します。

当グループではよりよい透析を目指して研究を行っております。2023年12月より当科に佐野教授が赴任され、新たな試みとして水素の臨床応用への取り組みを行っております。

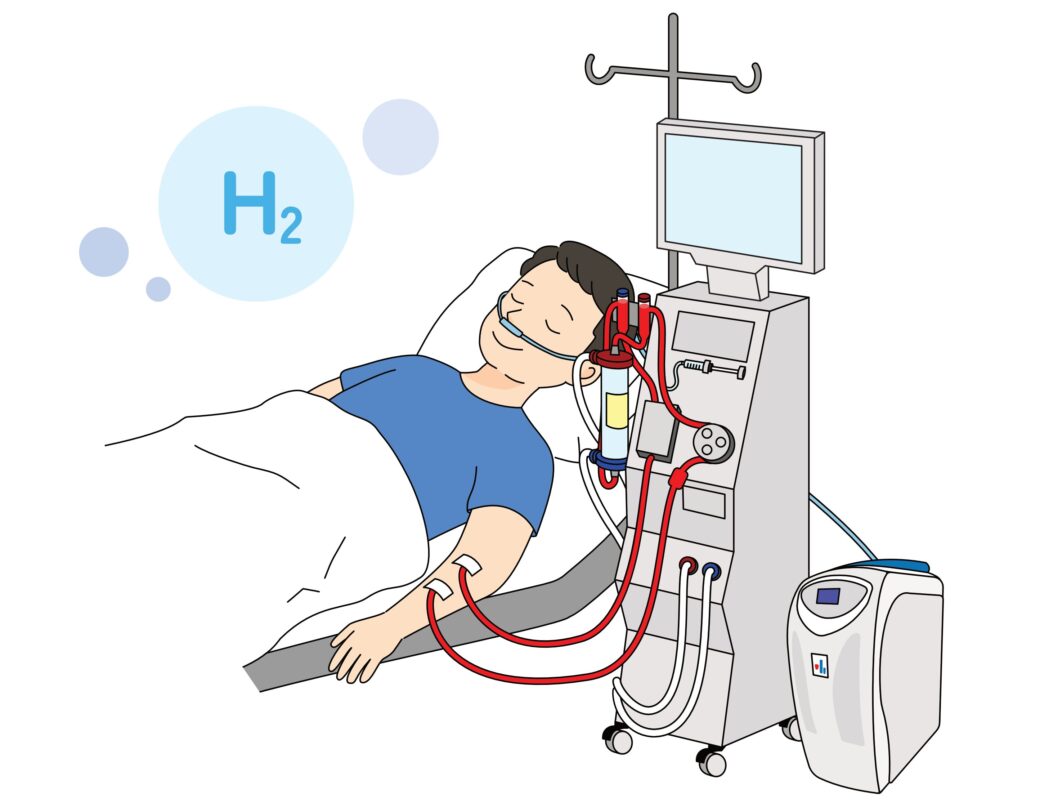

- 維持血液透析患者さんに対して透析中に水素吸入を行う研究

- 維持血液透析患者さんに対して飽和水素水を原水として透析を行う研究

透析の際は、血液が回路や透析膜と接触するため、血液中の活性酸素が増えたり、透析によって抗酸化物質が除去されたりすることから、透析の患者さんは酸化ストレスが高い状態にあることがわかっています。倦怠感などの症状も、酸化ストレスが高いことが原因の一つと考えられています。また、透析の患者さんで心臓・血管系に関係する病気をお持ちの方も多いのですが、これも血管が酸化ストレスの影響により堅くなる(石灰化)ことが要因の一つと考えられています。透析患者さんの酸化ストレスについては、これまで抗酸化物質の使用や透析膜の工夫、透析回路の遮光といった検討がされてきましたが、解決に至っていません。したがって、透析患者さんの酸化ストレスを効果的に軽減できる手法の開発が望まれています。

最近、水素ガス(水素)が、有害な活性酸素を効率よく除去することがわかり、脳梗塞の患者さんに有効であることが報告されました。また、心筋梗塞の患者さんを対象にした研究では、心筋梗塞の範囲を小さくする効果があることが報告されています。2016年には厚生労働省により水素吸入療法が「先進医療B」に承認され、心停止した患者さんの治療として使用された実績があります。そこでは、安全性に関する懸念事項は観察されなかったと報告されています。 また、水素を含有した水(電解水)を使用した血液透析を行うことで、通常の血液透析と比べて心臓や脳血管の病気を減らすという報告があります。しかしながら、電解水の作成には高価で大がかりな専用の装置を必要とするため広くは普及していません。

そこで私たちは、透析中に水素吸入をしたり、飽和水素水由来の透析液を用いた透析を行うことで、酸化ストレスを少なくして、倦怠感などの症状を和らげることができるのではないかと考えました。透析患者さんに対する水素吸入の検討、飽和水素水由来の透析液を作成する新規装置の開発を行っています。