診療内容

冠動脈血流予備能の評価と冠微小循環障害の診断

狭心症と診断された、あるいは疑われた患者様には、心臓の血管(冠動脈)の状態を詳しく調べるために、カテーテルを使った冠動脈造影検査が行われます。この検査では、血管が狭くなっているかどうかを確認できます。しかし、血流がどの程度制限されているのか、また心臓の筋肉(心筋)に十分な酸素が届いているかどうかまでは、造影検査だけでは正確に判断できないことがあります。特に、狭窄が中程度の場合では、その狭窄が症状の原因になっているかどうかの判断が難しく、また、複数の狭窄がある場合では、どの部分が症状の原因になっているのか特定するのが困難な場合があります。

そこで、近年ではFFR(冠動脈血流予備量比)という検査を用いて、狭窄が心臓の血流にどの程度影響を与えているかを詳しく調べることが推奨されています。FFRを測定することで、実際に血流が不足し、治療が必要な部分をより正確に判断できるようになりました。この検査の結果に基づいた治療を行うことで、不必要な治療を避けつつ、より効果的な治療が可能になります。

FFR(冠動脈血流予備量比)/NHPR(生理学的安静時指標)

健康な冠動脈は、運動時等の心筋がより多くの酸素を必要とする状況では、安静時の約4~5倍まで血流を増加させることができます。FFRは、この最大血流の状態(最大充血)を薬剤投与で作

り出し、先端に圧センサーがついた細いワイヤー(ガイドワイヤー)を狭窄より先まで進め、血流の圧力を測定します。狭窄の前後の血圧の比(FFR値)を計算し、血流が不足している場合に治療を検討することになります。

血流の評価にはFFRだけでなく、NHPR(生理学的安静時指標)も使用されています。これはFFRと異なり、最大充血状態を作り出さず、安静時の血流で評価するため、薬剤投与の必要がありません。

新しい冠動脈の血流評価方法(FFRangio/QFR)

これまで冠動脈の血流評価のために上述のFFR/NHPRが広く使用されておりました。これらはとても信頼性の高い検査ですが、細いセンサー付きのワイヤーを血管の中に入れたり、薬剤を投与して血流を変化させたりする必要がありました。近年、それらに代わる新しい、より身体への負担が少ない評価方法が登場しています。その代表的なものがFFRangioやQFRです。これは冠動脈造影画像からコンピューター上で冠動脈の3次元モデルを作成し、狭窄の前後で血流がどのくらい低下しているかを非常に高い精度で解析することが可能になっており、ワイヤーや薬剤を体の中に入れることなく、血流の評価ができます。安全性、有効性は世界で多く報告されており、当院でも実際にFFRangioやQFRを使用して多くの患者様の血流評価を行なっております。

INOCA(虚血非閉塞性冠動脈疾患)

狭心症と診断される方の中には、カテーテルを使った冠動脈造影検査を行っても、はっきりとした血管の狭窄(せまくなっている部分)が見つからないことがあります。このような狭心症は、INOCA(イノカ)と呼ばれ、正式には「虚血性非閉塞性冠動脈疾患(Ischemia with Non-Obstructive Coronary Arteries)」といいます。最近注目されている病気のひとつです。

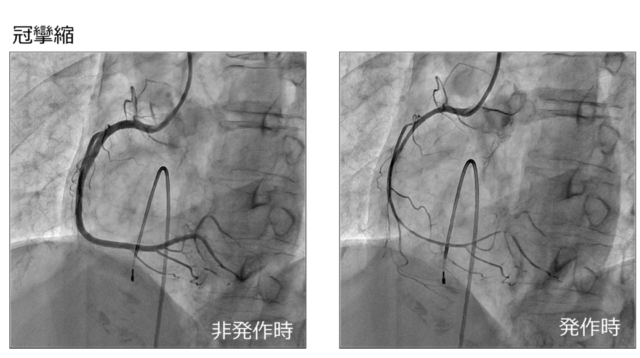

INOCAには冠攣縮と微小循環障害の2種類があります。

冠攣縮とは冠動脈が一時的にけいれんするように縮んで、血流が悪くなる状態です。薬剤投与で生じさせることで診断できます。

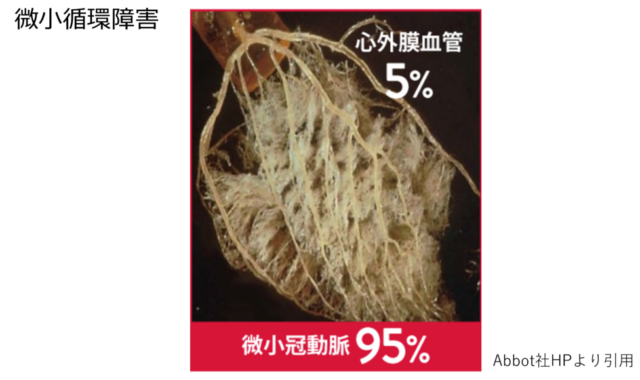

微小循環障害とは目に見えないほど細い血管(微小冠動脈)に機能的な異常があり、血液の流れが悪くなってしまう状態です。

冠動脈造影検査で見えている冠動脈(心外膜血管)は全体の5%であり、残りの95%が冠動脈造影では見えない微小冠動脈です。「微小循環障害」は特殊なセンサー付きのワイヤーを血管の中に入れることで微小冠動脈の血流を評価し、診断ができます。当院ではいずれの検査も施行可能であり、冠動脈に明らかな狭窄がない患者様の狭心症の状態を正しく診断することができます。