治療内容

心房細動と経皮的左心耳閉鎖術について

左心耳(Left Atrial Appendage: LAA)は、心房細動(心房の異常なリズム)の患者さんにおいて、血栓が形成される場所として知られています。非弁膜症性心房細動(僧帽弁狭窄症がない心房細動)が原因の心原性脳塞栓症において、塞栓源となった血栓の90%以上が左心耳で形成されています。生じた血栓が血流に乗って全身に移動し、脳梗塞などの重大な塞栓症を引き起こすことがあります。心房細動が原因の心原性塞栓症を予防するために、直接作用型経口抗凝固薬(DOAC)やワルファリンなどの抗凝固薬を内服(抗凝固療法)します。

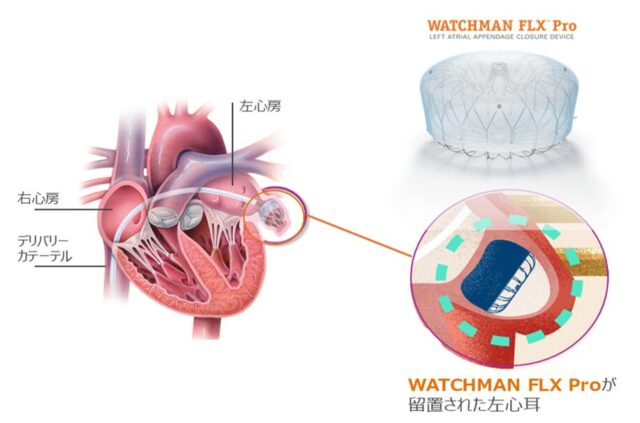

経皮的左心耳閉鎖術(Left Atrial Appendage Occlusion: LAAO)は、心原性塞栓症のリスクを減らすために、左心房にある袋状の構造「左心耳(LAA)」を閉鎖する手術です。

経皮的左心耳閉鎖術は、血栓塞栓イベントのリスクが高く、長期的な抗凝固療法が難しい(出血リスクが高い)患者さんに対して行われます。開胸手術を必要としないカテーテルを用いた低侵襲手術であり、患者さんの術後の回復が早いことが特徴です。この経皮的左心耳閉鎖術は、特に抗凝固薬が適さない患者さんに対して、抗凝固薬を内服することなく心房細動による心原性塞栓症のリスクを減らすことができます(下図)。

経皮的左心耳閉鎖術を検討する非弁膜症性心房細動の患者さんとは

- 出血リスクが高く、抗凝固薬を中止したい心房細動の患者さん

- 出血イベントの既往(消化管出血、脳出血など)のある心房細動の患者さん

- 直接作用型経口抗凝固薬(DOAC)やワルファリンで治療しているにも関わらず、脳梗塞を発症してしまった梗塞リスクの高い、もしくは薬剤不応の心房細動の患者さん

*左心耳入口部の大きさや深さ、形態、左心耳内血栓によってはデバイスが留置困難と判断する場合があります。安全に留置できない場合は適応外となることがあります。

経皮的左心耳閉鎖術の流れ

- 術前準備:手術は全身麻酔下で行います。事前に経食道心エコー図検査や造影CT検査などで左心耳の大きさや形状を確認し、適切な閉鎖デバイスを選定します。

- カテーテルの挿入:カテーテルは大腿静脈から挿入され、心房中隔を通じて左心房に到達します。これにより、左心耳にアクセスします。

- 閉鎖デバイスの配置:カテーテルを通して、閉鎖デバイス(通常は傘状のメッシュ構造)が左心耳に送り込まれます。デバイスは傘のように展開し、左心耳の入り口を閉じます。

- デバイスの固定:デバイスが正確な位置に固定され、左心耳が閉鎖されたことを確認します。左心耳の閉鎖が成功したら、カテーテルを抜去し手術が終了します。手術時間は約1~2時間程度です。

- 術後の観察: 手術後、数時間から1日ほど経過観察します。通常、抗血小板薬や抗凝固薬を一時的に内服し、その後は特別な治療なしで安全に生活が送れることが多いです。一般的には術後6カ月目から1剤の抗血小板薬の内服となります。

当院での経皮的左心耳閉鎖術の治療経験

2019年、日本に経皮的左心耳閉鎖術が導入され、当院では2022年9月から治療を開始しています。これまで25例施行し(2025年3月末時点)、手技成功率は100%を保っています。

治療までの流れ

当科、岡村誉之医師もしくは吉賀康裕医師の外来を経由し、造影CT検査や経食道心エコー図検査を含めた諸検査を外来で行います(遠方の場合や希望次第で検査入院も行います)。脳神経外科とのブレインハートチームカンファレンスで協議して手術の適応を決定します。標準的な治療入院期間は5〜7日程度です。

当院では循環器内科(カテーテルグループ、不整脈グループ、エコーグループ)、脳神経外科、麻酔科、メディカルスタッフが常に情報共有しながら、患者さん一人一人に合わせた医療を提供できるよう日々診療に取り組んでいます。

紹介元となる医療機関さま、心房細動に伴う塞栓および出血でお困りの患者さんがおられましたら、下記問い合わせ先までご連絡ください。

山口大学医学部附属病院 内科外来

TEL:0836-22-2501

外来担当医師:岡村誉之(金曜日)

吉賀康裕(月曜日)