治療内容

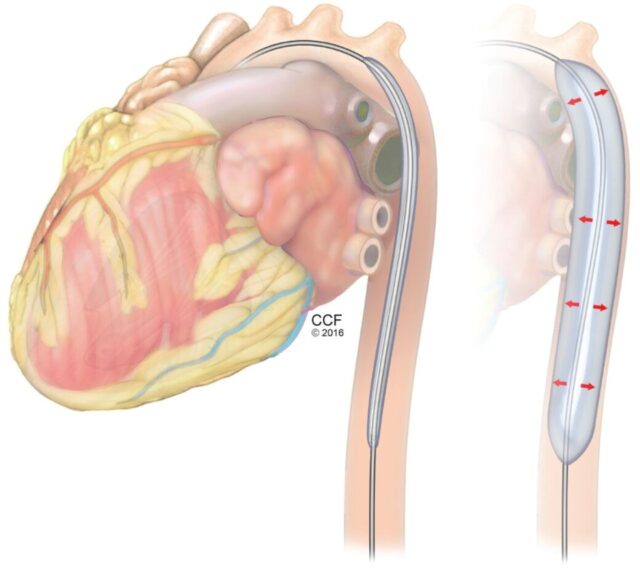

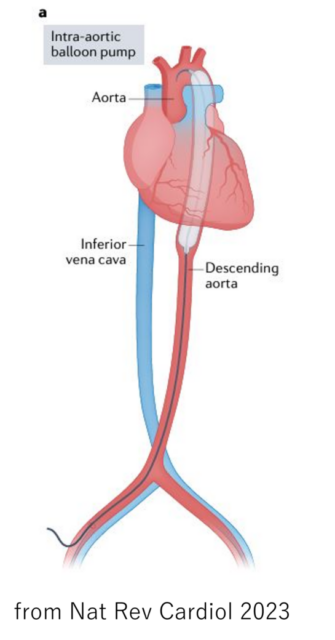

IABP(大動脈バルーンパンピング)

IABP(Intra-Aortic Balloon Pumping)とは、大動脈内にバルーンを挿入し、心臓の拍動の周期に合わせてバルーンの拡張と収縮を繰り返すことで、冠動脈の血流を維持し、後負荷を軽減することにより心臓の負担を減らし、心収縮力を増加させる効果があります。特に、心不全や心筋梗塞などで心臓の働きが低下している患者に使用されることが多く、リスクの高い冠動脈インターベンションや開心術の前後などにも使用されています。

IABPの機序としては、心臓の拡張期(心臓が休んでいる時)にバルーンが膨らむことで大動脈圧を上昇させ、冠動脈の血流を増やします。心臓の収縮期(心臓が血液を送り出す時)には、バルーンが縮むことで大動脈の抵抗を減らし、心臓が楽に血液を送り出せるようにしています。

しかしながら、収縮期血圧がほとんど触知不可能な程度にまで血圧が低下した重症ショック症例や、心室細動・心室頻拍を繰り返すような致死性不整脈合併例などでは、圧の補助だけでは全身の臓器灌流が保てないため、VA-ECMO(Veno-Arterial Extracorporeal Membrane Oxygenation)を使用します。

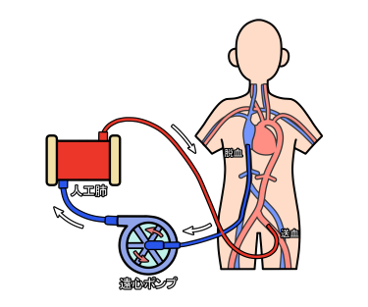

ECMO(体外式膜型人工肺)

ECMO(Extracorporeal Membrane Oxygenation)は、心臓や肺の機能が極端に低下した場合に、血液の酸素化や循環を一時的に補助する装置であり、「人工肺とポンプを用いた体外循環による治療」の総称となります。人工呼吸器や昇圧薬などでは救命困難な重症呼吸不全や循環不全に適応され、通常治療では救うことができない最も重症な呼吸・循環不全患者に対し、治癒・回復するまでの間、呼吸と循環の機能を代替する治療法になります。

ECMOは導入目的や送血方法により、V-A ECMO(Veno-Arterial ECMO)とV-V ECMO(Veno-Venous ECMO)の大きく2つに分類され、心原性ショックによる循環不全や心肺停止患者の救命処置には、V-A ECMOが用いられます。わが国では、経皮的心肺補助(PCPS:Percutaneous Cardio Pulmonary Support)という用語がよく用いられますが、PCPSはV-A ECMOとほぼ同じ意味を指します。一方、昨今の新型コロナウイルスの流行により重症呼吸不全に対するECMOの使用が注目されましたが、循環補助を必要としない重度呼吸不全にはV-V ECMOを用い、大腿静脈から脱血し、人工肺で酸素化した血液を内頚静脈から右心房に戻す方法がこれにあたります。

循環器内科では、心原性ショックによる循環不全に対してV-A ECMOを使用することが多く、大腿静脈から挿入したカニューラを右心房まで挿入し、そこから血液を体外へ脱血して人工肺で酸素化した後、大腿動脈から挿入した送血管カニューラで血液を体内へ戻すことで、1分間に3~4Lの循環血液量を補助することが可能になります。

V-A ECMOの使用により、生命維持のためにはある程度の効果が期待できますが、体格の大きい人や、感染による全身の炎症を合併した場合には、全身臓器の酸素需要が増加することにより流量が不十分となることがあります。 また、肺をバイパスするシステムのため、肺うっ血が高度の場合にはそれを直接治療することができず、さらに動脈に逆行性に返血するため、肺うっ血が増悪することもあります。心機能の改善が数日以内に生じた場合は速やかにV-A ECMOから離脱することも可能ですが、それ以上長期化するとカニューラの挿入部からの出血や感染による合併症も無視できません。

ECMOは命の最後の砦であり、そのためには循環器内科医をはじめ、ICUの医師、看護師、臨床工学技士などECMO治療に関するエキスパートによるチーム医療が必要であり、当院では高いレベルの治療が行えるよう日々努力しています。

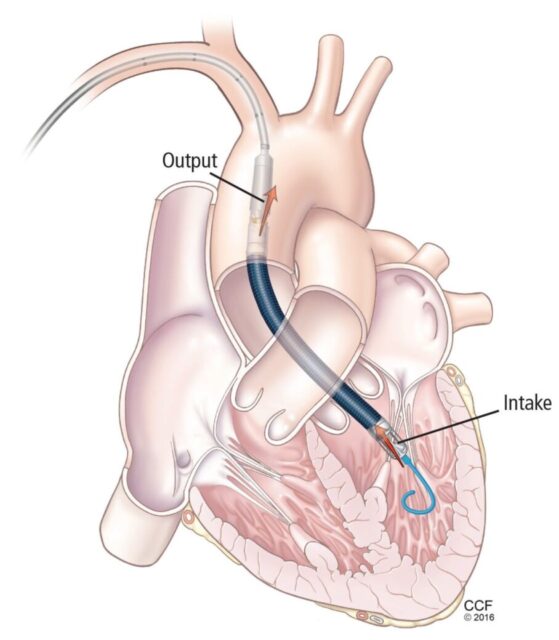

Impella ®(循環補助用ポンプカテーテル)

Impella® (インペラ)は、2004年から欧州で、2008年から米国で使用が開始された小型の心内留置型のポンプカテーテルです。心臓の左室の血液を汲み出し、大動脈から全身に送り出す補助循環装置であり、日本では2017年9月に保険償還されています。山口大学医学部附属病院では、2018年7月に施設認定を取得後、2022年1月から使用を開始しています。各科の医師(循環器内科・心臓血管外科・救急科・麻酔蘇生科)のほか、看護師、臨床工学技士、診療放射線技師などで構成されるハートチームで診療を行っています。

ST上昇型心筋梗塞に伴う心原性ショック患者に対する治療において、標準治療に加えてImpellaを使用することにより、標準治療単独と比較して、3か月後の死亡リスクを低下させた報告があり、今後はIABPに代わってImpellaの使用が増加していくと思われます。また、V-A ECMOにImpellaを併用(ECPELLA)することで、V-A ECMOの欠点である後負荷増大(肺うっ血の増強)を防ぎ、全体で4.5 L/min程度の循環補助を得ることができるため、左室の負荷を減らしながら強力な循環補助を得ることができる画期的な補助循環装置です。

現在Impella CP・Impella 5.5の2種類があり、それぞれ最大3.5 L/min・5.0 L/minの補助が可能となっていますImpella CPは大腿動脈からの穿刺により循環器内科医で挿入可能ですが、Impella 5.5は鎖骨下動脈からの人工血管を介した挿入が必要であり、心臓血管外科の協力のもと挿入を行っています。鎖骨下動脈より挿入するため、補助循環装置を挿入したまま坐位や立位が可能となり、心臓リハビリテーションを行いつつ、心機能回復まで補助を行うことが可能です。しかしながら、Impella CPは約7~10日間、Impella 5.5は最大約1か月間の耐久性しかないため、この間に心機能が回復し補助を終了することが目標ですが、さまざまな理由で長期補助が必要な場合には、体外設置型補助人工心臓や植込型補助人工心臓に移行します。